“谁也不知道未来什么样,但总要有人敢去做这样的梦。”

在近期结束的2024第八届中国科幻大会上,改编自科幻作家刘慈欣同名小说《地球大炮》的科幻短片首次亮相。经典的语录与震撼的画面交相辉映,将观众带入充满科幻感的未来世界。

乘着想象的翅膀,科幻将抵达怎样的未来?日前,在与新华社记者进行的一场访谈中,担任北京元宇科幻未来技术研究院院长的刘慈欣进一步阐释了有关科幻想象力的底层逻辑。

“一切都是需要想象力的”

本届科幻大会期间,年过六旬的刘慈欣很忙,与科幻相关的话题与疑问集中汇向这位中国科幻界的代表人物。

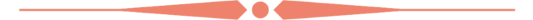

出生于1963年的刘慈欣,曾在山西的一家发电厂任计算机工程师,于20世纪90年代开始发表科幻作品。其发表的中篇小说《流浪地球》,想象在太阳毁灭之际人类奋力寻找适宜生存的家园;随后发表的小说《三体》以更加奇特大胆的想象引领读者探索地外未知文明。后者获得科幻文坛最高荣誉“雨果奖”,脸书创始人扎克伯格曾向他的数千万粉丝推荐这本书。

许多读者对《流浪地球》中人类面对太阳危机时的避难所“地下城”满怀好奇。刘慈欣表示,未来真正建造出的“地下城”和我们现在想象中的完全不一样。它不一定是封闭的,可以很广阔。“人类最需要建‘地下城’的地方,可能在月球、火星上。在那里,‘地下城’可以有效阻隔太空中的强辐射,同时营造可以呼吸、温度适宜的环境。”刘慈欣说。

刘慈欣认为,科幻是基于科技的想象,而随着科技的飞速发展,不少科幻小说中的场景正在逐步成为现实。例如在科幻想象中,人类可以实现“脑联网”,将大脑与外部世界甚至其他大脑相连。而当下现实中,脑机接口技术已经可以使截瘫患者用意念控制光标移动。在刘慈欣看来,当人类借助脑机接口技术百分百识别、储存大脑中的信息,再将其送入计算机——这就是数字化生存。

科幻源自对前沿科技成果和科学发现的理性拓展,不断“点燃”人们的想象力和好奇心,而技术革新也正改变着科幻的内涵和外延。《2024中国科幻产业报告》预测,创新技术对科幻产业的影响将进一步显现,科幻与未来产业深度融合,有望为发展新质生产力提供助益。

“新质生产力本身要有很强的创新因素,而创新则需要我们有开阔的视野、活跃的思维。这一切都是需要想象力的。”刘慈欣说,“希望未来科技的发展能够让人类建设一个更美好的地球,同时也能够让人类开拓更大的生存空间。”

“中国成为一个充满‘未来感’的国家”

《三体》被翻译成数十种语言在全世界传播,《流浪地球》系列电影海外上映收获好评,以《地球纪元》《第一序列》为代表的一批中国科幻网络文学作品被收录至大英图书馆的中文馆藏书目……近年来,越来越多的中国科幻作品“出海”,中国科幻“走出去”步伐加大。

“现代化进程的快速推进,让中国成为一个充满‘未来感’的国家,促进了中国科幻文学的快速成长。”刘慈欣说,快速发展的中国也在文化上吸引了世界目光,未来中国科幻将输出到世界更多地方。

2023成都世界科幻大会举行刘慈欣签售活动吸引众多科幻迷 。新华社记者 沈伯韩 摄

中国科幻研究中心依托当代中国与世界研究院国际传播大数据智能服务平台联合研制的《中国科幻海外传播报告(2018-2023年)》显示,中国科幻作品海外搜索热度和相关主流媒体报道数量均呈逐年上升趋势,中国科幻正在成为中国文化“走出去”的重要力量。

从动画版《三体》到腾讯视频的国产剧集《三体》,再到今年3月上线的奈飞版《三体》,由科幻小说《三体》改编的影视剧和动画作品频频引发海内外关注。

中国科幻研究中心联合腾讯企鹅有调共同研制的《“三体”IP出海观察报告》显示,近八成海外受访者在看完原创国产电视剧《三体》后想了解中国,最想进一步了解的是“中国的文化旅游”和“中国历史”。

图为《三体》日语译本。 新华社记者 王皓 摄

对于《三体》在海外收获如此多的关注,刘慈欣认为其中很重要的一点原因是《三体》把人类和人类文明“作为一个整体来描述”。在广阔的宇宙中,人类是一个很小的存在。“共同面对未来危机与挑战”的设想,超越了文化和国家,引发了不同文化背景下的人们的共鸣。

“大家从中看到了一种超越个人,甚至超越国家、文明、文化的人类存在的命题,以及我们共同面对的人和宇宙、宇宙间可能存在的智慧文明的这样一种关系,吸引大家的应该是这些因素。”刘慈欣说。

“把目光投放到整个人类文明的尺度上”

自上世纪20年代“科幻小说”这一概念兴起以来,百年来科幻文学的内涵和外延不断拓展。在刘慈欣眼中,科幻小说是面向未来、面向更广阔时间空间的文学题材,要“能够给人带来想象力的愉悦感,让人领略未来和宇宙的各种可能性”。

2023年12月1日,“建发·三体沉浸式艺术展”在四川成都开幕。图为展品三体战舰“自然选择”号模型。新华社记者 沈伯韩 摄

对于想要从事科幻写作的人群,刘慈欣给出了自己的建议:“尽可能使自己的思想变得开阔一些,不要只局限于周围的事物和个人的喜怒哀乐,应该把目光投放到整个人类文明的尺度上,把它作为一个在宇宙中的存在,去思考其前途和未来。”

在2023成都世界科幻大会上,“90后”中国作家海漄凭借《时空画师》获得“雨果奖”最佳短中篇小说奖,将这项荣誉颁发给海漄的,正是刘慈欣。“他很年轻,还有广阔的发展空间,很期待海漄未来的发展。”

科幻人才队伍不断壮大,科幻创作力量特别是青年创作人才数量迅速增加;青少年对科幻的兴趣愈发浓厚,科幻影视文学作品、科幻文旅等深受青少年喜爱;科幻产业结构从阅读、影视、视频向游戏、文旅等持续扩展……

4月27日,第八届中国科幻大会在北京开幕。图为当日小朋友在科幻嘉年华现场体验VR游戏。 新华社记者 张晨霖 摄

第八届中国科幻大会最新发布的报告显示,2023年中国科幻产业总营收达1132.9亿元,科幻阅读、科幻影视、科幻游戏、科幻文旅等典型业态加速增长,科幻产业迎来黄金机遇期。

监制:卫铁民、刘畅

策划:丁静、祁蓉

记者:杨淑君、王毅卉、丁静、阳娜

编辑:刘畅

视频素材来源:新华社、电影《流浪地球2》官方微博、电视剧《三体》官方微博、千库网

鸣谢:北京元宇科幻未来技术研究院

新华社对外部

新华社北京分社

经济参考报

联合制作

中国故事工作坊出品