永远的“小兵张嘎”

访99岁作家徐光耀

▲ 6 月 16 日,徐光耀在接受本报记者采访。

新华每日电讯记者苏凯洋摄

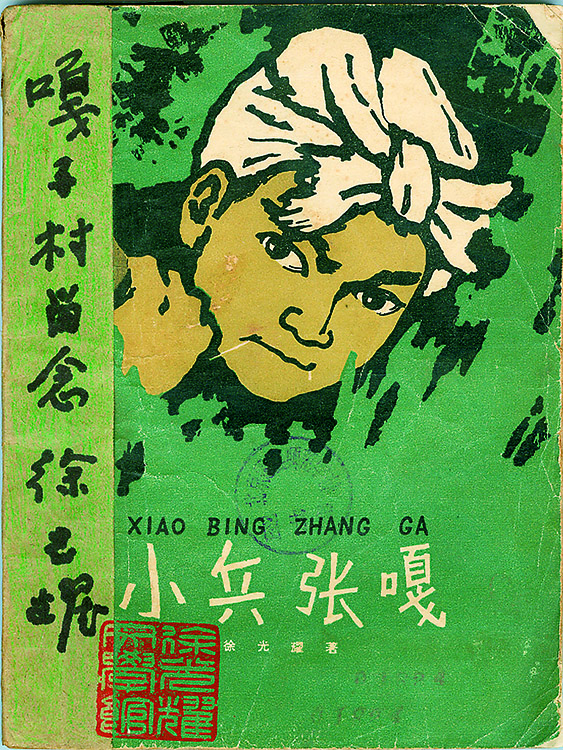

▲早年发行的《小兵张嘎》小说封面。

受访者供图

新华每日电讯记者王文华 张涛 苏凯洋

“七一”前夕,《小兵张嘎》作者徐光耀接受新华每日电讯记者专访,这位99岁的著名作家听觉灵敏、思路清晰。

在石家庄一家医院里,正在疗养的徐光耀讲述了入党86年的经历和人生感悟,诉说小兵张嘎与白洋淀的不解情缘,畅谈对家乡雄安新区建设的向往,表达对年轻作者的期许。

徐光耀,1925年出生于河北省雄县,1938年参加八路军,同年加入中国共产党。抗战时坚守冀中,从勤务员、文书到锄奸干事,亲历大小战斗上百起。戎马之中,倾心写作,1941年开始写日记,写作战地通讯等。1947年进入华北联大文学系学习,同年发表小说《周玉章》。1949年任新华社20兵团分社记者,同年创作长篇小说《平原烈火》。1951年进入中央文学研究所学习,成为专业作家。1961年小说《小兵张嘎》在《河北文学》发表,1963年同名电影公映。1999年,作品《昨夜西风凋碧树》获第二届鲁迅文学奖。2015年,十卷本《徐光耀日记》出版发行。

徐光耀虽在医院,身体并无大碍,期颐之年,神清气足。与其他病房不同的是,床侧对面墙上贴着一张版画《烽火岁月——小兵张嘎和玉英在白洋淀上》:苇丛中,两人坐在船头,近景青春洋溢、笑容灿烂,远景烟波浩淼、气象万千……

小兵张嘎为什么要求入党

《小兵张嘎》中,13岁的张嘎,在奶奶为掩护八路军被日军杀害后,主动要求参军,在战斗中成长为一名优秀的小侦察员。小说结尾写道:“小嘎子带着浑身的热劲,跳下台来,一直跑到了玉英跟前,还未坐下,就对着她的耳朵悄悄说:‘你给我拿拿主意,——可你先别跟旁人说——我现在想参加共产党,你瞧够格吗?……’”

小兵张嘎的故事发生在1943年,渊源要从1938年讲起,这一年13岁的徐光耀参军并入党。

记者:“七一”快到了,您是老党员,1938年入党,您当时入党是什么情况?

徐光耀:我是1938年7月参军,同年11月就要求入党,当时我在连部里当勤务员,跟连部干部、战士关系都很好。那时候我年轻气盛,办事挺认真的,常看见别人要求入党,也就跟着要求入党,因为表现上还算是优秀吧,很快就通过了。

记者:抗战爆发后,雄县一带各种各样的势力挺多,您为什么选择中国共产党这个队伍呢?

徐光耀:当时真正是天下大乱,我们那个地方是“平津保”三角地区,离平津很近,很快就受到影响,国民党跑了,政府、当兵的、警察都跑了,老百姓没人管了。这样子呢,群雄并起,划地为王了。第一个兴起的是“联庄会”,大村子里的地主、富农,为了保证自己安全,村子跟村子联起来,有枪的武装起来,防备土匪散兵。“联庄会”势力大了,就独立起一个名号,如“人民自卫军”“抗日自卫军”,你第十八路,我第四十七路,起个名号,就霸占一个地方,收税收钱,不属于共产党,也不属于国民党。八路军过来以后,这些军队逐渐地被八路军改编了。

记者:八路军跟其他军队有什么不一样?

徐光耀:八路军纪律鲜明,战斗力强。我参军的时候,一个连有5挺机关枪,武装也是很精良的,而且共产党运用的是正确的统一战线政策。

记者:共产党发挥了什么作用?

徐光耀:共产党发挥了决定性作用。国民党逃跑,把整个大华北地区的人民一丢不管了。在这么混乱的情况下,八路军来了,一步一步地收编,一步一步地建立各级政权,这是共产党很厉害的一点。到一个地方,便建立县政府、区政府、村政府,发展组织,很快把群众组织起来,团结在抗日的大旗底下,这一点是其他军队做不到的。

“小日本,太可恨,又放火,又杀人,烧了多少小娃娃的家,杀了多少小娃娃的爸,杀了多少小娃娃的妈,还要来捉小娃娃,可恨可恨太可恨,我们要去打日本!”

这是抗战时期在华北敌后抗日根据地流传的一首歌谣。

张嘎要求参军的直接原因,是日军杀害了他相依为命的奶奶。徐光耀参军动因,是在侵略者烧杀抢掠之下,不甘当亡国奴。他曾回忆参军前的情况——国土沦陷后,“凄惨之状,着实吓人。我们都又恨又气,天天在地上画些小人,写上‘小日本’三字,拿着砖头来狠砸。我常常想,难道就没有岳飞吗?真要叫人家登着脊背上马吗?突然来了八路军……”

面对强敌入侵,国民党败退撤走,共产党迎难而上,华北人民包括少年儿童,在共产党带领下,组织起来与敌拼争。徐光耀是其中一员,小兵张嘎是他们的艺术形象。要求加入中国共产党,是“张嘎们”当时自然也是必然的选择。

“张嘎们”的觉醒和成长,改变了自己的命运,也影响现代中国走向。有学者提出,张嘎等代表的少年英雄,“不仅仅对当时根据地抗击日军的进攻有重要作用,更重要的意义在于,他们的影响一直延续到解放战争,延续到新中国成立后,甚至延续到今天的社会。这种变化一方面为以后中国共产党推进全国解放、推进社会主义建设,准备了充足的后备干部……另一方面,成为中华民族迈向现代化的宝贵精神财富……”

“我喜欢的两个字——凿真”

《小兵张嘎》中,张嘎是个普通的农家少年,徐光耀也一样,他出生在雄县昝岗镇段岗村,参军时文化水平和见识都有限,没有离开过村子,只上过四年初小。

张嘎曾因摔跤咬人、堵烟囱被关禁闭,是个不断成熟的英雄。徐光耀也是在战斗中逐渐成长,成为著名作家,历经坎坷,笃行不怠。至今仍坚持书写,写书法、写日记。

记者:您从一个农村孩子成为知名作家,经历很多打击和挫折,现在还在写,是什么力量支撑您不断前行?

徐光耀:第一是党的培养,这种培养不在于抚养我长大成人,也不在于提高了我的文化水平,重要的是改造了我的思想感情,提高了我的政治水平,使我加强了对事物的认识能力和分析能力,使我认识了我们存在的前途和意义。

第二是我办事比较认真,比较负责任。我现在写字,常常写两个字,我喜欢的两个字——凿真。我觉得办事就是从石头里面刨、凿,凿真理。我觉得我这一生占了这个便宜,我参军前只上过四年初小,文化水平的提高,源于我对文学的爱好。平常看报的时候,我喜欢看副刊。到房东家里住的时候,我就翻房东的书,翻出文艺作品来就看。后来我到华北联大文学系,插班学了8个月,使我在文学思想成长上有了一个质的飞跃。我喜欢文学,我就在文学上“凿真”。我读一些文艺作品读得很着迷,读书能着迷,就能够比较快地、比较多地吸收一些东西。

记者:从您的日记看,您购书很多,有时为买书把吃饭的钱都花了,读书也多。

徐光耀:我喜欢书,喜欢读书,不过我读书的范围还不够宽,读文学书多,历史等社会科学书读得不够多。

记者:您写日记的时候,注意用日记来提高自己,在日记上写思想进步的过程,自己哪里有缺点、怎么改正的,还有开组织生活会的批评和自我批评,记录也比较详细。

徐光耀:这体现了我刚才说的“凿真”精神。我追求进步,我是很努力的。从一个小学生到一名作家,这是我常年努力的结果,也是党培养的结果。

记者:从您的日记第一卷开始,我看您就在不停地进行自我革命,可以这么理解吗?

徐光耀:那时候部队的组织生活是比较严格的,一个礼拜开一次批评和自我批评生活会。每个礼拜准能开一次,所以那个时候要当落后分子、想干点坏事儿很难。

记者:这种自我革命的精神很重要。

徐光耀:是的。是对人的督促,督促你上进,督促你不要学坏。在这方面,八路军的政治工作起了很大作用。我觉得中国革命的胜利、八路军的胜利、解放军的胜利、志愿军的胜利,跟我们敢于自我革命,经常自我革命,主动清除内部的一些缺陷,一些黑暗的东西,有很大关系。

《徐光耀日记》第一、二卷记录他在石家庄获鹿县(今鹿泉市)参加土改前后的经历,其中有较多思想上自我斗争的内容。类似的记录在全书中还有不少。

“1948年的任务是加强政治学习,整顿不良思想!是的,去年对组织生活感到是负担,懒于检讨,惧于开会。今后应加强组织生活和组织观念,勇于批评自己,大胆揭露自己。”(1948年1月2日)

“早晨,县委召集人们谈反省的态度及内容。内容是立场问题为主,而态度则要老老实实,深刻挖掘……在反省中,想到克服缺点的问题,放弃个人主义,全心全意为人民服务,和党一条心的问题。于是深切感到:缺点的克服太不简单了。一定要经过一个长期的残酷的自我斗争过程,从日常每一件细小的具体的事情中,都要打倒旧我,树立新我。稍一松弛,就会败退下来。”(1948年1月22日)

“白洋淀应该出这么一个嘎子”

提起小兵张嘎,人们常会想到白洋淀,故事发生地在白洋淀边的鬼不灵村,电影拍摄的水景在雄县七间房乡,电影的第一个镜头是白洋淀的水景,许多人是通过看《小兵张嘎》知道了白洋淀。

记者:您是雄安人,《小兵张嘎》的故事发生地在白洋淀,电影拍摄也在白洋淀,那如果说小兵张嘎是雄安人,或者说是雄安“户口”,您认同这个说法吗?

徐光耀:我同意这个说法。白洋淀的人非常喜欢小兵张嘎。在我不知情的情况下,白洋淀老百姓就在他们乡村边上搭了一些小屋,小屋里头用芦苇和泥巴堆起小兵张嘎的形象。这事年头很久了,很早他们就把小兵张嘎弄成当地“户口”,当成自己的偶像。

记者:抗战时您主要战斗生活在河北宁晋、赵县一带,属冀中六分区,白洋淀是九分区,为什么把小兵张嘎故事发生地放到九分区呢?

徐光耀:我是白洋淀附近人,非常喜欢白洋淀,白洋淀风景很好,是华北明珠,在华北找白洋淀这么一个有美景的地方很不容易,它不同于江南,江南水景比较多,整个华北有白洋淀这么一颗明珠,这是华北人的一种骄傲。

在写小兵张嘎的时候,我就很喜欢小兵张嘎这个故事的本身,特别是我喜欢嘎子,我创造出嘎子这样一个典型人物。我想这么好的故事、这么好的人物,应该给他安排一个美好的背景,所以我把实际上发生在宁晋、赵县一带的故事,包括我一生所经历的嘎子这种类型的故事,都集中起来,把表现地点选在了白洋淀,就是为了给张嘎的故事一个美丽的背景。

记者:段岗村距雄县的白洋淀码头20多公里,您参军后过大清河,然后到白洋淀,那是您第一次见到白洋淀吗?

徐光耀:我参军以前没有离开村十里远,没有出过远门,那时候农村比现在要闭塞得多。第一次当兵,第一次行军,一下子把队伍拉上了大清河的河岸,我在河岸上还望一望我的村子,然后又上大船,双槽大船。大船经过白洋淀的时候,我一度头晕,旁边的战友问你是不是晕船?我说我不知道,他说你别看近处了,你要看远处,你的眼要不断地看远处,这样子就不至于晕船。我那是第一次看见那么宽广、那么浩瀚的水面。

我从小喜欢水。家乡下大雨了,水坑里头水多了,我就常跑进去,我们那时候叫洗澡,实际上就是在水里玩,所以我学会了扎猛子,这对我的好处是,当八路军以后,过河过水,我胆子比较大,我不怕一下子扎进去淹死,我可以扎猛子出来。

记者:白洋淀成就了嘎子的形象,反过来嘎子也增加了白洋淀的知名度,从这个意义上,是不是可以说嘎子成就了白洋淀?

徐光耀:不敢说嘎子成就了白洋淀,是白洋淀理所当然地应该出这么一个嘎子。白洋淀确确实实有雁翎队这样一个武装组织,在抗日时期,白洋淀的苇塘起了很大的作用。鬼子扫荡来扫荡去,好几个军分区指挥机关没处跑了,就跑到白洋淀苇塘里躲避。白洋淀的人民觉悟水平也高,对八路军的保护是无微不至的。

徐光耀提到那个用芦苇和泥巴堆小兵张嘎像的事,发生在30多年前,那时白洋淀刚开始发展旅游,有个地方以小兵张嘎为主题,弄了几间房,用泥土塑了些像,称嘎子宫,虽粗糙简陋,也算是给张嘎在白洋淀“落了户”。

进入21世纪后,有景区建起以嘎子命名的民俗旅游村,成为白洋淀旅游打卡地。嘎子村重现了抗战时冀中村落面貌,用石雕、蜡像等形式展现电影《小兵张嘎》的人物和场景。景区还推出情景剧《嘎子印象》,表演电影的精彩情节。

2019年7月18日,徐光耀文学馆在嘎子村中建成开馆,94岁的徐光耀重回白洋淀,亲临开馆仪式并致辞。

至今,《小兵张嘎》小说发行量超千万册,被翻译成英、德、泰、阿拉伯、蒙古、朝鲜等多种语言。《小兵张嘎》电影观众已几代人,同名电视剧、动画片等也陆续推出。今年五六月间,河北京剧艺术研究院在雄安新区开展了京剧《小兵张嘎》的演出活动。

从白洋淀走出的嘎子,还在前行。

“我想过一过雄安新区的生活”

段岗村所在的昝岗镇是雄安站所在地,也是雄安新区重点建设的片区之一,时下一派热火朝天的建设场景。段岗村村头立着块大石头,上书雄安新区段岗村。村容整洁、绿树成荫。村头墙壁上有段岗村简介和徐光耀的照片及介绍。

段岗村简介写道:“村民448户、1406人,其中党员81人,村民代表25人。全村土地1778亩,经济以农业、手工业为主。徐光耀是中国当代著名作家,曾任河北省文联主席,是段岗村永远的骄傲。我村立足于这一实际情况,深挖历史文化,打造红色亮点,传承红色基因,建设红色之乡。”

段岗村党支部书记徐新民说,今年以来全村共清理道路两旁柴草、杂物垃圾200多方,栽种苗木640多株,种植格桑花3万多亩,新增公共绿化面积约6000平方米。村里已开始发展乡村旅游,现有3家民宿,推出了采摘游等项目。

段岗小学是徐光耀题的校名,教学楼墙上贴着不少徐光耀及其作品的介绍。老师赵静介绍,学校每个学期都会布置徐光耀和小兵张嘎的展览,组织孩子们学习。周边学校也常来组织专题活动,有的学校还建立了小兵张嘎中队。

记者:从您的日记看,20世纪五六十年代,您从北京回一次家乡非常困难,或先向西南到保定再向东走。或先向东南到天津再往西走,搭车、骑自行车,还要步行,汛期得走水路,回一趟家起早贪黑一整天都不一定到。现在,昝岗建成雄安站,乘高铁从北京到昝岗只需一个小时。

徐光耀:我听说那个火车站是66个足球场那么大,我非常吃惊。

记者:您在1985年写过一篇《紫塞思深圳》的文章,希望家乡建设速度像深圳那样快,现在您的家乡雄安新区建设速度非常快。

徐光耀:我能够感觉到。我觉得中央在雄安建设上下了很大功夫,当然包括河北省委下的功夫。雄安新区的变化、进步,用天翻地覆来形容一点也不过分。

记者:您对家乡人有什么话要说?

徐光耀:我为他们庆幸,我觉得他们划在雄安新区的圈子里,在这个圈子里生活、生产、前进,这是他们的莫大幸福。我自己很羡慕,我想我要是能住到我们段岗村,过一过雄安新区的生活就太好了,这是我的一种向往,我觉得是非常痛快、非常幸福的一件事。

《紫塞思深圳》写道:“思绪万千,集中一点,只是一个字:快。深圳之所以为深圳,首先是快……啊,深圳!我的心在把你呼唤。我们学习你,还应赛过你。”

1987年,白洋淀处在干淀状态,徐光耀在《雄飞杂录》中写道:“千变万变,雄县还要继续大变。白洋淀将注满黄河水,大清河将再次披新绿,改革的大潮到处澎湃……”

而今,徐光耀的这些期望已变成现实。

雄安新区启动区,东西轴线公共交通路网不断横向延伸;雄安城际站及国贸中心片区里,一栋栋建筑向上拔节生长;“千年秀林”工程已累计造林47.8万余亩,新区森林覆盖率由11%提高到34.9%;白洋淀实施了大规模生态修复治理,淀区水质由劣V类提升至Ⅲ类并连续三年保持稳定,淀区水位保持在7米左右,淀区野生鸟类、鱼类比新区设立前分别增加80种、21种。

“中国文学应该为中国人民服务”

“读书看报、看新闻联播,这是父亲每天雷打不动的习惯。”徐光耀之子徐丹告诉记者,老人虽然身体活动能力大不如前,但对国家大事一直非常关心,特别是对中国文学的关心一天也不曾停止,哪位作家出了新书,谁又拿了国际大奖,他都十分关注。

记者:1953年,您28岁从中央文学研究所毕业后,已经是成名的专业作家,在北京工作,家也安在北京,为何要回家乡,当了三年雄县三区(昝岗区)区委副书记呢?

徐光耀:我那个时候的动机纯粹是为了写作。丁玲教导我要深入生活,要艰苦,一时写不出东西来,不可怕,可怕的是永远写不好,这话对我影响很深。那时候我已经是总政治部创作室的创作员,专职作家,刚结婚,条件很好,月薪210元,自己花不完,但是我把城市生活撇掉,下决心回到农村。因为那时候农村正在发生巨大变化,我想这变化我一定要经历,不然的话,我将来也写不了农村。而且解放军战士绝大部分是农民,我要是不懂现在的农民,我也不懂真正的解放军战士。我是从这个动机出发,决定到农村去,跟群众“三同”,同吃、同住、同劳动。

记者:您对现在从事文学工作的年轻人有什么寄语、嘱托吗?

徐光耀:很多年轻一代的文学工作者受外国文学影响比较大,他们往往喜欢先锋派,追求魔幻现实主义和意识流。我觉得注重吸收外国文学作品的特点是对的,可以学习外国的一些手法,但是要有节制,要把它中国化。

中国的作家必须有中国气派、中国风格、中国思想、中国作风。中国文学应该为中国人民服务,应该为中国的劳动人民服务,应该为中国政治、经济、军事上的种种进步、种种建设唱颂歌,这是中国人民关心的事情。

徐光耀曾任河北省文联党组书记、主席,任上奖掖后进,桃李满园。采访结束后,同行的河北省文联党组书记、副主席史建伟向徐光耀通报了河北省文联近期的工作情况和成绩,老人高兴地连连拱手,说:“祝贺你们!祝贺你们!”并赠送了自己新近完成的书法作品“培根铸魂”。

徐光耀写道:“日月蹉跎,时势演进,人在变化中不断汰旧出新,但是,我老了,可我心灵中有一种东西是永远不能老去的,对祖国、对党的忠诚。”