拼版照片,上图:在广西宾阳县宾州镇,县级非物质文化遗产项目(宾阳游彩架)代表性传承人陆雄祥在装饰一台彩架;下图:陆雄祥(推车者)推着一台彩架在民俗展演活动中巡游(2016年2月17日摄)。

2005年以来,记者先后深入广西28个县区,用超过12万张照片,陆续记录了大批从县级到国家级非物质文化遗产项目及其代表性传承人。这些传承人,有的已年过八旬,有的正青春飞扬……为了传统文化的传承和推广,他们默默坚守,代代相承。

新华社记者 陆波岸 摄pagebreak

拼版照片,上图:在广西贺州市八步区,国家级非物质文化遗产项目(瑶族服饰制作技艺)代表性传承人李素芳在制作瑶族服饰;下图:李素芳(前排中)在和大家探讨瑶族服饰制作技艺(2017年12月5日摄)。

2005年以来,记者先后深入广西28个县区,用超过12万张照片,陆续记录了大批从县级到国家级非物质文化遗产项目及其代表性传承人。这些传承人,有的已年过八旬,有的正青春飞扬……为了传统文化的传承和推广,他们默默坚守,代代相承。

新华社记者 陆波岸 摄pagebreak

拼版照片,上图:在广西三江侗族自治县林溪镇冠洞村,县级非物质文化遗产项目(侗族琵琶歌)代表性传承人杨龚在制作侗族琵琶;下图:杨龚(左一)和当地村民一起弹唱侗族琵琶歌(2022年6月15日摄)。

2005年以来,记者先后深入广西28个县区,用超过12万张照片,陆续记录了大批从县级到国家级非物质文化遗产项目及其代表性传承人。这些传承人,有的已年过八旬,有的正青春飞扬……为了传统文化的传承和推广,他们默默坚守,代代相承。

新华社记者 陆波岸 摄pagebreak

拼版照片,在广西上林县巷贤镇,自治区级非物质文化遗产项目(上林四六联民歌)代表性传承人韦有创(上图左、下图左二)在和当地村民唱民歌(2020年3月25日摄)。

2005年以来,记者先后深入广西28个县区,用超过12万张照片,陆续记录了大批从县级到国家级非物质文化遗产项目及其代表性传承人。这些传承人,有的已年过八旬,有的正青春飞扬……为了传统文化的传承和推广,他们默默坚守,代代相承。

新华社记者 陆波岸 摄pagebreak

拼版照片,上图:在广西宾阳县宾州镇,自治区级非物质文化遗产项目(大罗毛笔制作技艺)代表性传承人罗儒供在制作毛笔(2017年4月21日摄);下图:罗儒供在检查毛笔成品质量(2017年1月4日摄)。

2005年以来,记者先后深入广西28个县区,用超过12万张照片,陆续记录了大批从县级到国家级非物质文化遗产项目及其代表性传承人。这些传承人,有的已年过八旬,有的正青春飞扬……为了传统文化的传承和推广,他们默默坚守,代代相承。

新华社记者 陆波岸 摄pagebreak

拼版照片,上图:在广西靖西市新靖镇旧州街,自治区级非物质文化遗产项目(靖西壮族绣球制作技艺)代表性传承人黄肖琴在制作绣球;下图:黄肖琴(右)在传授绣球制作技艺(2018年5月15日摄)。

2005年以来,记者先后深入广西28个县区,用超过12万张照片,陆续记录了大批从县级到国家级非物质文化遗产项目及其代表性传承人。这些传承人,有的已年过八旬,有的正青春飞扬……为了传统文化的传承和推广,他们默默坚守,代代相承。

新华社记者 陆波岸 摄pagebreak

拼版照片,上图:在广西马山县白山镇大同村,自治区级非物质文化遗产项目(壮族会鼓习俗)代表性传承人韦建廷在制作牛皮鼓;下图:在广西马山县壮族会鼓传承基地,韦建廷(右二)教几名小朋友打鼓(2017年2月17日摄)。

2005年以来,记者先后深入广西28个县区,用超过12万张照片,陆续记录了大批从县级到国家级非物质文化遗产项目及其代表性传承人。这些传承人,有的已年过八旬,有的正青春飞扬……为了传统文化的传承和推广,他们默默坚守,代代相承。

新华社记者 陆波岸 摄pagebreak

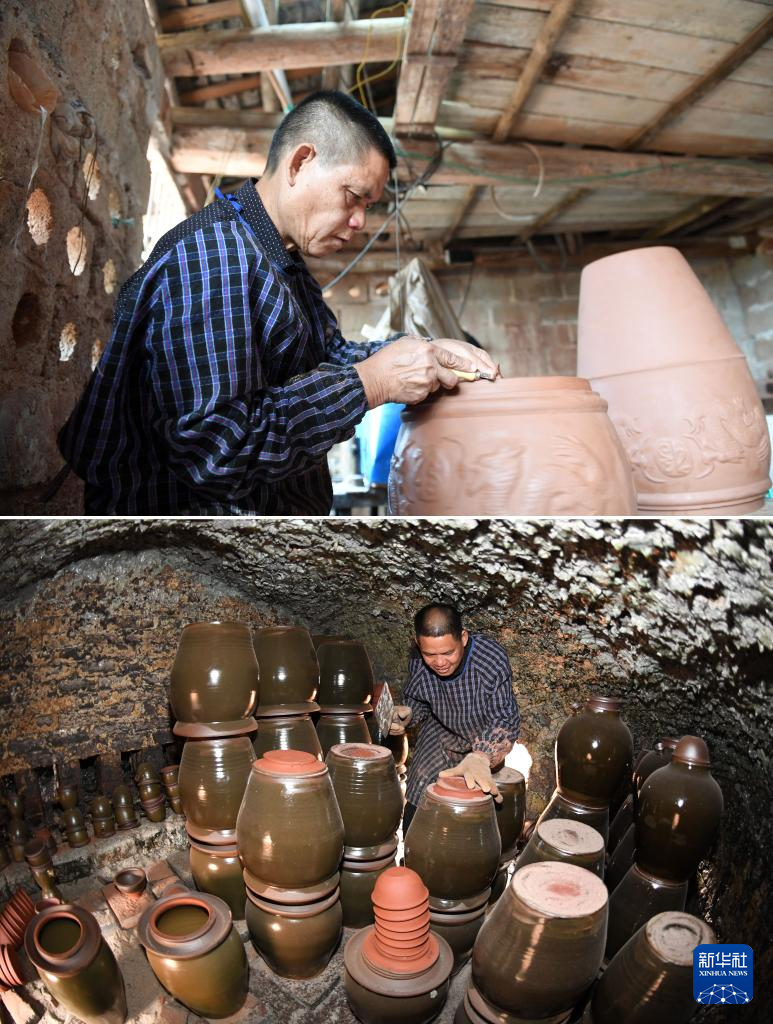

拼版照片,上图:在广西宾阳县邹圩镇下窑村,自治区级非物质文化遗产项目(宾阳邹圩陶器制作技艺)代表性传承人颜长希在制作陶瓷产品;下图:颜长希在查看已经烧制好的陶瓷产品(2017年1月5日摄)。

2005年以来,记者先后深入广西28个县区,用超过12万张照片,陆续记录了大批从县级到国家级非物质文化遗产项目及其代表性传承人。这些传承人,有的已年过八旬,有的正青春飞扬……为了传统文化的传承和推广,他们默默坚守,代代相承。

新华社记者 陆波岸 摄pagebreak

拼版照片,上图:在广西河池市宜州区庆远镇东屏村,国家级非物质文化遗产项目(刘三姐歌谣)代表性传承人谢庆良在用树叶吹奏山歌;下图:谢庆良(中)在自家院子里教村里小朋友唱山歌(2018年8月8日摄)。

2005年以来,记者先后深入广西28个县区,用超过12万张照片,陆续记录了大批从县级到国家级非物质文化遗产项目及其代表性传承人。这些传承人,有的已年过八旬,有的正青春飞扬……为了传统文化的传承和推广,他们默默坚守,代代相承。

新华社记者 陆波岸 摄pagebreak

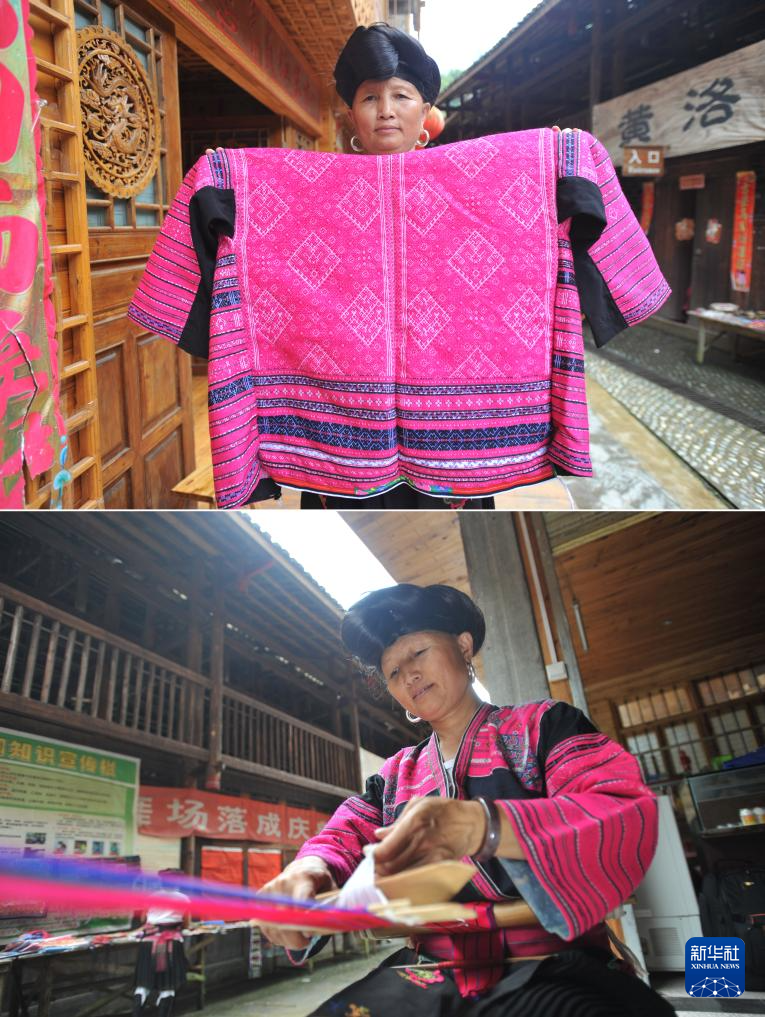

拼版照片,上图:在广西龙胜各族自治县龙脊镇黄洛瑶寨,自治区级非物质文化遗产项目(瑶族服饰)代表性传承人潘继凤在展示红瑶服饰;下图:潘继凤在纺织布料准备制作服饰(2014年7月3日摄)。

2005年以来,记者先后深入广西28个县区,用超过12万张照片,陆续记录了大批从县级到国家级非物质文化遗产项目及其代表性传承人。这些传承人,有的已年过八旬,有的正青春飞扬……为了传统文化的传承和推广,他们默默坚守,代代相承。

新华社记者 陆波岸 摄pagebreak

拼版照片,上图:在广西灵川县定江镇,自治区级非物质文化遗产项目(桂林圆竹剖丝团扇制作技艺)代表性传承人黄硕夫在制作团扇;下图:黄硕夫在题写扇面(2021年10月29日摄)。

2005年以来,记者先后深入广西28个县区,用超过12万张照片,陆续记录了大批从县级到国家级非物质文化遗产项目及其代表性传承人。这些传承人,有的已年过八旬,有的正青春飞扬……为了传统文化的传承和推广,他们默默坚守,代代相承。

新华社记者 陆波岸 摄pagebreak

拼版照片,上图:在广西马山县古零镇安善小学,市级非物质文化遗产项目(壮族三声部民歌)代表性传承人温建业和父亲温桂元教学生唱歌(2010年11月11日摄);下图:在广西南宁市三街两巷,温建业(右三)和歌手们一起唱歌欢庆“三月三”传统佳节(2024年4月13日摄)。

2005年以来,记者先后深入广西28个县区,用超过12万张照片,陆续记录了大批从县级到国家级非物质文化遗产项目及其代表性传承人。这些传承人,有的已年过八旬,有的正青春飞扬……为了传统文化的传承和推广,他们默默坚守,代代相承。

新华社记者 陆波岸 摄pagebreak

拼版照片,在广西环江毛南族自治县洛阳镇江口村大河屯,自治区级非物质文化遗产项目(毛南族木雕技艺)代表性传承人方文展在制作毛南族傩面(2018年7月25日摄)。

2005年以来,记者先后深入广西28个县区,用超过12万张照片,陆续记录了大批从县级到国家级非物质文化遗产项目及其代表性传承人。这些传承人,有的已年过八旬,有的正青春飞扬……为了传统文化的传承和推广,他们默默坚守,代代相承。

新华社记者 陆波岸 摄pagebreak

拼版照片,上图:在广西全州县全州镇,自治区级非物质文化遗产项目(全州红油米粉制作技艺)代表性传承人刘勇在给米粉加红油;下图:刘勇在给米粉加汤水(2024年1月25日)。

2005年以来,记者先后深入广西28个县区,用超过12万张照片,陆续记录了大批从县级到国家级非物质文化遗产项目及其代表性传承人。这些传承人,有的已年过八旬,有的正青春飞扬……为了传统文化的传承和推广,他们默默坚守,代代相承。

新华社记者 陆波岸 摄pagebreak

拼版照片,在广西国际壮医医院,自治区级非物质文化遗产项目(壮医药物竹罐疗法)代表性传承人李凤珍在用壮医药物竹罐疗法为病人治病(2018年9月7日摄)。

2005年以来,记者先后深入广西28个县区,用超过12万张照片,陆续记录了大批从县级到国家级非物质文化遗产项目及其代表性传承人。这些传承人,有的已年过八旬,有的正青春飞扬……为了传统文化的传承和推广,他们默默坚守,代代相承。

新华社记者 陆波岸 摄pagebreak

拼版照片,上图:在广西环江毛南族自治县下南乡南昌屯,自治区级非物质文化遗产项目(毛南族木雕技艺)代表性传承人谭建新展示自己雕刻的毛南族傩面;下图:谭建新制作毛南族傩面(2022年5月11日摄)。

2005年以来,记者先后深入广西28个县区,用超过12万张照片,陆续记录了大批从县级到国家级非物质文化遗产项目及其代表性传承人。这些传承人,有的已年过八旬,有的正青春飞扬……为了传统文化的传承和推广,他们默默坚守,代代相承。

新华社记者 陆波岸 摄pagebreak

拼版照片,上图:在广西宾阳县宾州镇三联街,自治区级非物质文化遗产项目(宾阳炮龙节)代表性传承人邹玉特在扎制炮龙(2006年4月5日摄);下图:在广西宾阳县职业技术学校,邹玉特(前排左三)在教学生扎制炮龙(2017年1月5日摄)。

2005年以来,记者先后深入广西28个县区,用超过12万张照片,陆续记录了大批从县级到国家级非物质文化遗产项目及其代表性传承人。这些传承人,有的已年过八旬,有的正青春飞扬……为了传统文化的传承和推广,他们默默坚守,代代相承。

新华社记者 陆波岸 摄pagebreak

拼版照片,上图:在广西南宁市仙葫大道,自治区级非物质文化遗产项目(宾阳织锦技艺)代表性传承人谭湘光在织壮锦;下图:谭湘光在欣赏一件壮锦作品(2018年4月24日摄)。

2005年以来,记者先后深入广西28个县区,用超过12万张照片,陆续记录了大批从县级到国家级非物质文化遗产项目及其代表性传承人。这些传承人,有的已年过八旬,有的正青春飞扬……为了传统文化的传承和推广,他们默默坚守,代代相承。

新华社记者 陆波岸 摄pagebreak

拼版照片,上图:在广西宾阳县宾州镇陆村,自治区级非物质文化遗产项目(宾阳油纸伞制作技艺)代表性传承人陆云岗在制作油纸伞;下图:陆云岗(右)在介绍油纸伞制作技艺(2023年6月1日摄)。

2005年以来,记者先后深入广西28个县区,用超过12万张照片,陆续记录了大批从县级到国家级非物质文化遗产项目及其代表性传承人。这些传承人,有的已年过八旬,有的正青春飞扬……为了传统文化的传承和推广,他们默默坚守,代代相承。

新华社记者 陆波岸 摄pagebreak

拼版照片,上图:在广西南宁市仙葫大道,市级非物质文化遗产项目(宾阳织锦技艺)代表性传承人范丽华在欣赏一件壮锦作品;下图:范丽华在织壮锦(2018年5月17日摄)。

2005年以来,记者先后深入广西28个县区,用超过12万张照片,陆续记录了大批从县级到国家级非物质文化遗产项目及其代表性传承人。这些传承人,有的已年过八旬,有的正青春飞扬……为了传统文化的传承和推广,他们默默坚守,代代相承。

新华社记者 陆波岸 摄pagebreak

拼版照片,上图:在广西苍梧县六堡镇山坪村,自治区级非物质文化遗产项目黑茶制作技艺(六堡茶制作技艺)代表性传承人祝雪兰在采茶;下图:祝雪兰在制作六堡茶(2022年9月22日摄)。

2005年以来,记者先后深入广西28个县区,用超过12万张照片,陆续记录了大批从县级到国家级非物质文化遗产项目及其代表性传承人。这些传承人,有的已年过八旬,有的正青春飞扬……为了传统文化的传承和推广,他们默默坚守,代代相承。

新华社记者 陆波岸 摄pagebreak

拼版照片,上图:在广西灵川县定江镇,市级非物质文化遗产项目(桂林圆竹剖丝团扇制作技艺)传承人黄可人在制作团扇;下图:黄可人在扇面上作画(2021年10月29日摄)。

2005年以来,记者先后深入广西28个县区,用超过12万张照片,陆续记录了大批从县级到国家级非物质文化遗产项目及其代表性传承人。这些传承人,有的已年过八旬,有的正青春飞扬……为了传统文化的传承和推广,他们默默坚守,代代相承。

新华社记者 陆波岸 摄pagebreak

拼版照片,上图:在广西马山县古零镇安善村下安屯,国家级非物质文化遗产项目(壮族三声部民歌)代表性传承人温桂元在家里整理民歌资料;下图:温桂元(左二)在和家人、邻居在院子里唱歌(2010年11月11日摄)。

2005年以来,记者先后深入广西28个县区,用超过12万张照片,陆续记录了大批从县级到国家级非物质文化遗产项目及其代表性传承人。这些传承人,有的已年过八旬,有的正青春飞扬……为了传统文化的传承和推广,他们默默坚守,代代相承。

新华社记者 陆波岸 摄pagebreak

拼版照片,上图:在广西环江毛南族自治县思恩镇,自治区级非物质文化遗产项目(毛南族花竹帽编织技艺)代表性传承人覃敏(右)在家中和母亲谭素娟探讨花竹帽编织技艺(2018年7月26日摄);下图:在广西南宁国际会展中心,覃敏在查看花竹帽作品(2019年8月31日摄)。

2005年以来,记者先后深入广西28个县区,用超过12万张照片,陆续记录了大批从县级到国家级非物质文化遗产项目及其代表性传承人。这些传承人,有的已年过八旬,有的正青春飞扬……为了传统文化的传承和推广,他们默默坚守,代代相承。

新华社记者 陆波岸 摄pagebreak

拼版照片,上图:在广西三江侗族自治县古宜镇,自治区级非物质文化遗产项目(三江侗族银饰锻造技艺)代表性传承人吴共能在打制银饰;下图:吴共能(右)在工作室看儿子吴维兵打制银饰(2022年6月14日摄)。

2005年以来,记者先后深入广西28个县区,用超过12万张照片,陆续记录了大批从县级到国家级非物质文化遗产项目及其代表性传承人。这些传承人,有的已年过八旬,有的正青春飞扬……为了传统文化的传承和推广,他们默默坚守,代代相承。

新华社记者 陆波岸 摄pagebreak

拼版照片,在广西金秀瑶族自治县六巷乡六巷村下古陈屯,国家级文化遗产项目瑶族长鼓舞(黄泥鼓舞)代表性传承人盘振松在查看一面黄泥鼓的保护情况(2018年8月1日摄)。

2005年以来,记者先后深入广西28个县区,用超过12万张照片,陆续记录了大批从县级到国家级非物质文化遗产项目及其代表性传承人。这些传承人,有的已年过八旬,有的正青春飞扬……为了传统文化的传承和推广,他们默默坚守,代代相承。

新华社记者 陆波岸 摄pagebreak

拼版照片,上图:在广西灵山县烟墩镇邓塘村烟墩大鼓传承基地,市级非物质文化遗产项目(烟墩大鼓制作技艺)代表性传承人黄平修在维护鼓皮;下图:黄平修在表演后摆放大鼓(2018年10月10日摄)。

2005年以来,记者先后深入广西28个县区,用超过12万张照片,陆续记录了大批从县级到国家级非物质文化遗产项目及其代表性传承人。这些传承人,有的已年过八旬,有的正青春飞扬……为了传统文化的传承和推广,他们默默坚守,代代相承。

新华社记者 陆波岸 摄pagebreak

拼版照片,在广西钦州市,自治区级非物质文化遗产项目(钦州坭兴陶烧制技艺)代表性传承人曾日荣在给一把茶壶刻字(2018年10月9日摄)。

2005年以来,记者先后深入广西28个县区,用超过12万张照片,陆续记录了大批从县级到国家级非物质文化遗产项目及其代表性传承人。这些传承人,有的已年过八旬,有的正青春飞扬……为了传统文化的传承和推广,他们默默坚守,代代相承。

新华社记者 陆波岸 摄pagebreak

拼版照片,上图:在广西南宁国际会展中心,自治区级非物质文化遗产项目(仫佬族剪纸技艺)代表性传承人罗华清在进行剪纸创作;下图:罗华清在展示自己的剪纸作品(2018年8月24日摄)。

2005年以来,记者先后深入广西28个县区,用超过12万张照片,陆续记录了大批从县级到国家级非物质文化遗产项目及其代表性传承人。这些传承人,有的已年过八旬,有的正青春飞扬……为了传统文化的传承和推广,他们默默坚守,代代相承。

新华社记者 陆波岸 摄pagebreak

拼版照片,上图:在广西靖西市新靖镇旧州街,自治区级非物质文化遗产项目(靖西壮族绣球制作技艺)代表性传承人赵金玉在制作绣球;下图:赵金玉(右)在向婆婆黄肖琴请教绣球制作技艺(2018年5月15日摄)。

2005年以来,记者先后深入广西28个县区,用超过12万张照片,陆续记录了大批从县级到国家级非物质文化遗产项目及其代表性传承人。这些传承人,有的已年过八旬,有的正青春飞扬……为了传统文化的传承和推广,他们默默坚守,代代相承。

新华社记者 陆波岸 摄pagebreak

拼版照片,在广西金秀瑶族自治县六巷乡六巷村下古陈屯,自治区级非物质文化遗产项目(金秀瑶族黄泥鼓制作技艺)代表性传承人盘志明在制作黄泥鼓(2018年8月1日摄)。

2005年以来,记者先后深入广西28个县区,用超过12万张照片,陆续记录了大批从县级到国家级非物质文化遗产项目及其代表性传承人。这些传承人,有的已年过八旬,有的正青春飞扬……为了传统文化的传承和推广,他们默默坚守,代代相承。

新华社记者 陆波岸 摄pagebreak

拼版照片,上图:在广西三江侗族自治县同乐苗族乡同乐村平溪屯,自治区级非物质文化遗产项目(侗族刺绣)代表性传承人韦清花(右一)在给几个小朋友展示刺绣技艺;下图:韦清花(左二)在向婆婆覃奶时清请教刺绣技艺(2017年2月22日摄)。

2005年以来,记者先后深入广西28个县区,用超过12万张照片,陆续记录了大批从县级到国家级非物质文化遗产项目及其代表性传承人。这些传承人,有的已年过八旬,有的正青春飞扬……为了传统文化的传承和推广,他们默默坚守,代代相承。

新华社记者 陆波岸 摄pagebreak

拼版照片,上图:在广西环江毛南族自治县思恩镇,国家级非物质文化遗产项目(毛南族花竹帽编织技艺)代表性传承人谭素娟在家中编织花竹帽;下图:谭素娟(右)在家中和女儿覃敏欣赏花竹帽作品(2018年7月26日摄)。

2005年以来,记者先后深入广西28个县区,用超过12万张照片,陆续记录了大批从县级到国家级非物质文化遗产项目及其代表性传承人。这些传承人,有的已年过八旬,有的正青春飞扬……为了传统文化的传承和推广,他们默默坚守,代代相承。

新华社记者 陆波岸 摄pagebreak

拼版照片,上图:在广西南宁市武鸣区,县级非物质文化遗产项目(武鸣壮族服饰)代表性传承人陆兰春在缝制服饰;下图:陆兰春在欣赏壮族服饰作品(2017年12月20日摄)。

2005年以来,记者先后深入广西28个县区,用超过12万张照片,陆续记录了大批从县级到国家级非物质文化遗产项目及其代表性传承人。这些传承人,有的已年过八旬,有的正青春飞扬……为了传统文化的传承和推广,他们默默坚守,代代相承。

新华社记者 陆波岸 摄