治沙工人在宁夏中卫市境内的腾格里沙漠铺设刷状网绳式草方格沙障(5月29日摄)。

上世纪50年代,被誉为“治沙魔方”的麦草方格在宁夏中卫县(今中卫市)被创造出来,确保了中国首条沙漠铁路——包兰铁路的畅通,并把沙漠向后逼退25公里。上世纪80年代,联合国开发计划署将“沙坡头治沙”模式向各国推广,成为中国最早向世界输出的治沙方案。

在风吹雨打日晒中,草方格寿命不过三年,有时还需要补扎维护。2019年,中国科学院西北生态环境资源研究院研究员屈建军团队研发出了升级版“治沙魔方”——“刷状网绳式草方格沙障”,固沙时间延长至5到6年,并可实现工业化量产。经过几年试验,如今开始逐步推广。

固定住沙面,阻止沙子流动后,接下来就在草方格里播下草籽、栽种苗木。凭借多年的一线治沙经验,中卫市国有林场总场工程师唐希明发明了“干”字形植苗器,将造林成活率提高了25%,劳动成本降低了50%。唐希明的“土发明”获得专利,有了专业名称“水分传导式精准型沙漠植苗工具”,不仅在当地大面积推广使用,如今还被推广到甘肃、新疆等地。

固沙后,沙漠中形成天然生物土壤结皮需要十年左右。中国科学院沙坡头沙漠试验研究站经过多年探索实践,研究出人工蓝藻结皮治沙技术。通过在草方格里喷洒人工培养的蓝藻液,两三年时间便可初步形成土壤结皮。

这些年,凭着锲而不舍的努力和科学治沙的精神,中卫市已经治理了150万亩沙地。固沙时间翻倍,生物土壤结皮加速形成,草木成活率显著提高,新的治沙技术和工具成为中国多地治沙的“利器”。

新华社记者 冯开华 摄pagebreak

中国科学院沙坡头沙漠试验研究站使用人工蓝藻形成的土壤结皮(5月31日摄)。

新华社记者 冯开华 摄pagebreak

治沙工人在宁夏中卫市境内的腾格里沙漠搬运刷状网绳式草方格沙障(5月30日摄)。

新华社记者 冯开华 摄pagebreak

来自肯尼亚的北京大学南南学院在读博士麦克(左一)在腾格里沙漠体验扎草方格(5月31日摄)。

新华社记者 冯开华 摄pagebreak

治沙工人在宁夏中卫市境内的腾格里沙漠铺设刷状网绳式草方格沙障(5月30日摄)。

新华社记者 冯开华 摄pagebreak

中卫市国有林业总场林业工程师唐希明在演示他发明的水分传导式精准型沙漠植苗工具(6月1日摄)。

新华社记者 冯开华 摄pagebreak

中卫市国有林业总场林业工程师唐希明在演示他发明升级的电动植苗工具,进一步提高栽种效率(6月1日摄)。

新华社记者 冯开华 摄pagebreak

治沙工人在逐渐退化的草方格边缘铺设刷状网绳式草方格沙障(5月30日摄,无人机照片)。

新华社记者 冯开华 摄pagebreak

工人在生产加工刷状网绳式草方格沙障(5月29日摄)。

新华社记者 冯开华 摄pagebreak

这是在腾格里沙漠铺设的刷状网绳式草方格沙障,固沙时间最长可达6年(5月29日摄)。

新华社记者 冯开华 摄pagebreak

中卫市国有林业总场林业工程师唐希明(左一)向多国青年介绍草方格使用的麦草(5月31日摄)。

新华社记者 冯开华 摄pagebreak

治沙工人在宁夏中卫市境内的腾格里沙漠搬运刷状网绳式草方格沙障(5月30日摄)。

新华社记者 冯开华 摄pagebreak

治沙工人在宁夏中卫市境内的腾格里沙漠铺设刷状网绳式草方格沙障(5月30日摄,无人机照片)。

新华社记者 冯开华 摄pagebreak

治沙工人在宁夏中卫市境内的腾格里沙漠铺设刷状网绳式草方格沙障(5月30日摄,无人机照片)。

新华社记者 冯开华 摄pagebreak

治沙工人在宁夏中卫市境内的腾格里沙漠铺设刷状网绳式草方格沙障(5月30日摄)。

新华社记者 冯开华 摄pagebreak

治沙工人在宁夏中卫市境内的腾格里沙漠铺设刷状网绳式草方格沙障(5月29日摄)。

新华社记者 冯开华 摄pagebreak

治沙工人在将刷状网绳式草方格沙障的两端用沙子压住(5月29日摄)。

新华社记者 冯开华 摄pagebreak

治沙工人在宁夏中卫市境内的腾格里沙漠铺设刷状网绳式草方格沙障(5月30日摄)。

新华社记者 冯开华 摄pagebreak

宁夏中卫固沙林场的职工在包兰铁路两侧草方格里栽种树苗(1979年4月25日摄)。

新华社记者 陈思禹 摄pagebreak

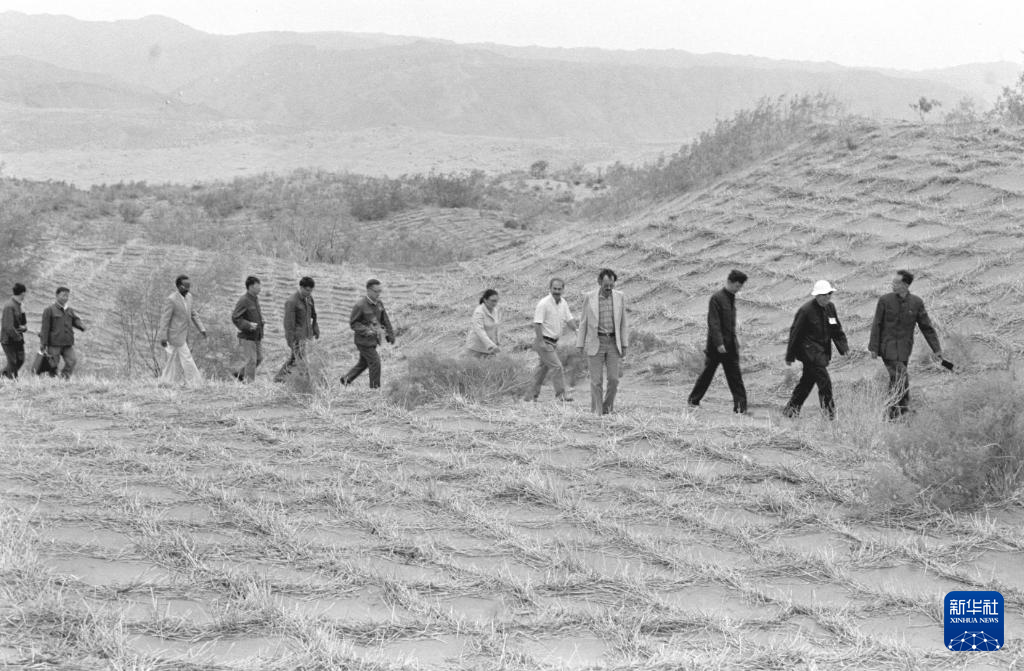

联合国环境规划署在中国举办沙漠化防治讲习班,来自多国的外宾在中卫参观考察草方格情况(1981年10月14日摄)。

新华社记者 陈思禹 摄pagebreak

宁夏中卫固沙林场职工在扎麦草方格(1994年9月24日摄)。

新华社记者 刘海峰 摄pagebreak

治沙工人在宁夏中卫市长流水沙区扎制草方格(2019年6月13日摄)。

新华社记者 冯开华 摄pagebreak

治沙工人在宁夏中卫市长流水沙区扎制草方格(2019年6月13日摄)。

新华社记者 冯开华 摄pagebreak

治沙工人在穿越腾格里沙漠腹地的乌玛高速青铜峡至中卫段扎草方格(2020年9月7日摄)。路基两侧修建了由前沿阻沙栅栏带、高立式大网格沙障带、防风固沙林带等构成的“六带一体”防护体系。

新华社记者 冯开华 摄pagebreak

乌玛高速青铜峡至中卫段穿越腾格里沙漠的路段,两侧设置了生态防护带(2021年12月29日摄,无人机照片)。

新华社记者 冯开华 摄