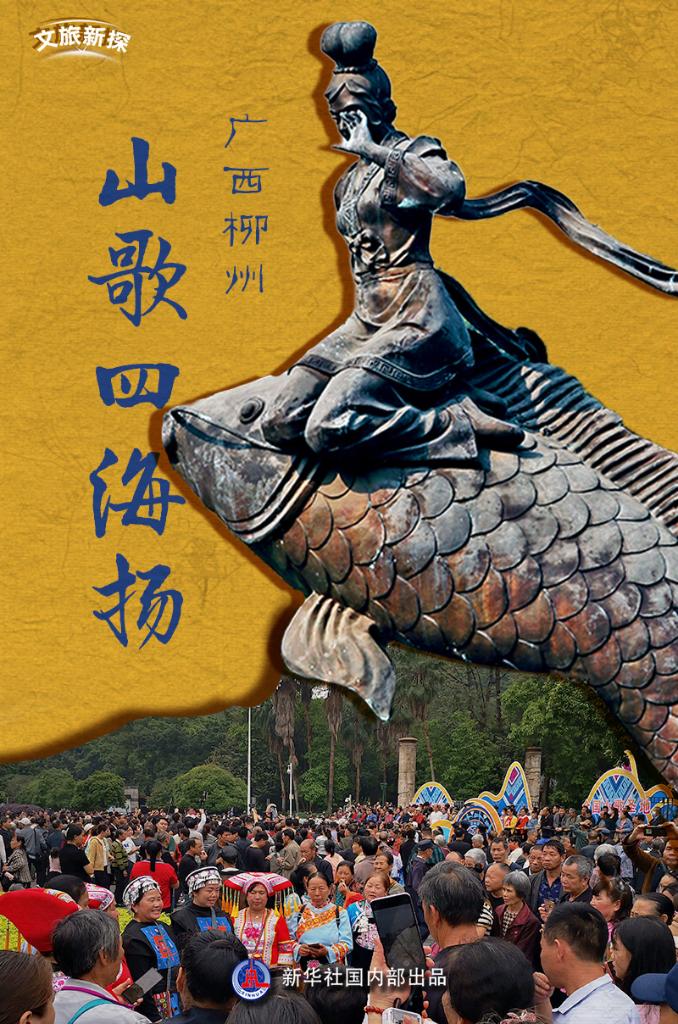

5月,广西柳州的鱼峰公园内,处处摆起歌台,人潮涌动。“鱼峰山下觅仙踪,三姐文化代代红。歌如泉水涌不断,传承文明树新风。”来自本土和外地的山歌手、歌队开始了对歌、赛歌。

来自哈尔滨的游客吴女士来柳州旅游,特意到鱼峰公园打卡,“除了品尝地道螺蛳粉,还必须实地感受对唱山歌的盛况。”吴女士站在围观歌队的人群中,不时拿起手机记录。

“鱼峰公园因为交通便利,周边市县的山歌爱好者们都喜欢在这里对歌、赛歌,刘三姐的传说更是让它成为公认的‘山歌圣地’。”柳州市鱼峰公园文化旅游科科长龙筠介绍道。

广西柳州鱼峰公园内,民间传说中“歌仙”刘三姐骑鱼升仙的雕像。 新华社记者 李欢 摄

柳州山歌活动自唐代开始活跃,至宋、元形成歌圩,明、清和民国时期已颇具影响力。明代岳和声在《后骖鸾录》一书中就记载了柳州郊区圩市旁男女青年在松下“搭歌成群,数十人一聚”的盛况。

“柳州的歌圩场很多,但规模最大的是柳州鱼峰山下的‘鱼峰歌圩’,各县的山歌手都会来鱼峰赶歌圩。”龙筠说,从前都是清唱山歌,唱桂柳方言的多,后来大部分人跟着伴奏唱山歌,伴奏的曲子来自全国各地。

即兴创作的山歌,工整押韵,内容也包罗万象。山河湖海、生活劳作、家风民俗都可以编到山歌里,进而丰富山歌的内涵。年岁更迭,山水长存,曲调未变,唱的内容却已变换。

从前,人们在山野水边对歌,唱着“山歌好比春江水,不怕滩险湾又多”。现在的公园对歌中,“如今柳州成歌海,小龙潭边搭歌台,三姐播下山歌种,八方歌手都跑来。”

“不管过去、现在、将来,山歌都可以用来交流情感、歌唱美好生活。山歌是劳动人民传递感情的工具,歌圩就好比一场交友会。”提及山歌的变化,柳州市文化广电和旅游局公共服务科副科长李义成说。

广西柳州鱼峰公园内的小龙潭与鱼峰山。(包华武 摄)

来自广西百色的杨晓燕从小热爱山歌,2022年她从百色坐长途汽车来到了鱼峰山。打开音响进入直播间,杨晓燕的“鱼峰歌圩”首秀是刘三姐砍柴调。“我以前都是在山里种树时唱的,从没在城里公园人多的地方唱。”杨晓燕说。

为了开拓视野,杨晓燕行走云、贵、川,以歌会友,邀请外地歌友来柳州交流,慢慢有越来越多的外地歌友来到鱼峰山打卡,“弘扬广西山歌文化,我的心就在山歌的歌海中飘荡。”杨晓燕话中带着诗意。

柳州市非遗保护发展协会副秘书长梁显飞介绍,人们将山歌唱到网上,形成了“唱歌不搭台,对歌不见面”的新型模式,通过网络歌圩增进了解,相互促进。也有越来越多的游客看到互联网中的对歌表演,了解到山歌这一古老的传统艺术。

柳州山歌,飞出大山,飞向五湖四海。通过歌圩这种独特的交流形式,参与者以歌代言,以歌传情。如今,鱼峰山下、小龙潭边,每天都有歌手自发结伴、对唱山歌。逢重大歌会,许多游客也赶来围观,贵州、湖南的歌手也慕名而来。

广西柳州鱼峰公园内,民间歌手正在直播唱山歌。新华社记者 李欢 摄

在鱼峰山的“三姐歌台”上,陆连芳正带着徒弟们,通过唱山歌,向围观的游客介绍柳州。

陆连芳是自治区级非物质文化遗产项目代表性传承人。借助柳州“鱼峰歌圩”的平台,陆连芳坚持在学校传歌,给中小学生、大学生开设的山歌课程、山歌讲座达上百场。“我目前有两百多个徒弟,还有来自巴基斯坦的留学生,几岁到50岁都有。”陆连芳说。

山歌传唱、传承呈现年轻化趋势,使柳州“鱼峰歌圩”成为线上线下颇具热度的文化品牌。柳州市自2014年起,连续举办“中国·柳州‘鱼峰歌圩’全国山歌邀请赛”。每年广西“三月三”期间,“鱼峰歌圩”也成为极具影响力的文旅活动之一。

广西柳州鱼峰公园内“鱼峰歌圩”盛况。 (包华武 摄)

柳州还将柳州山歌融入到旅游活动中,在鱼峰山下“鱼峰歌圩”摆擂台,让游客参与对歌互动;将刘三姐文化等元素融入到网红打卡点的设计中,吸引游客前来体验;把山歌、刘三姐文化等元素融入到文创产品的设计中,如伴手礼、明信片等,同时将建设刘三姐文化展示中心,打造“全国山歌圣地”。

群众艺术的魅力是文化传承的闪光点。山歌四海扬,八方山歌友唱出朴实的热爱,正将一座城市的文化与艺术唱给身边人、远方客。

记者:李欢、农冠斌

视频:覃广华、黄凯莹、余嘉明

策划/编辑:王黎

海报制作:李欢

新华社国内部、广西分社联合制作