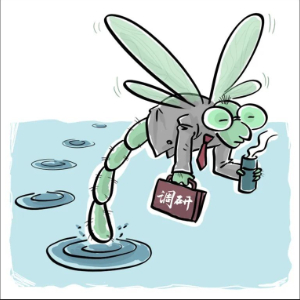

新华时评·整治形式主义|狠刹蜻蜓点水式调研虚风

《关于在全党大兴调查研究的工作方案》印发以来,不少地方和部门在深化调查研究上务实功、出实招、求实效,用调研推动问题解决。然而在实际中,对调研安排很“上心”、对调研过程极“专注”、把“身入”当“深入”、把“过程”当“解决”的蜻蜓点水式调研时有发生,这严重背离调查研究本质,是官僚主义、形式主义表现,不但加重基层负担,更损害了党和政府形象。

“座谈一排排、出行一串串、吃饭一桌桌”“坐在车上转、隔着玻璃看、顺着彩排走、对着稿子念、拿上材料撤”……从群众编排出来的顺口溜中,我们深切感受到基层干部群众对“为调研而调研”现象的深恶痛绝。如此走马观花、浮光掠影、浅尝辄止的调研不仅解决不了问题,还让基层不堪重负。要坚决避免浮在上面,务必扑下身子,坚持搞真正的调研。

真正的调研是把群众观挺在前面,务求真心实意访实情。基层干部群众反映,他们非常反感一批接一批人来嘘寒问暖,实际问题却迟迟没有解决。调查研究根本是解决问题,要把情况摸清、问题找准、对策提实,注重调研成果的转化,既要防止“调”而不“研”,又要防止“研”而不“用”,更要防止“用”而无“效”。开展调研就是走群众路线,各级领导在搞调研时务必把为群众解决问题摆在首要位置,切实解决好群众的操心事、烦心事、揪心事。

真正的调研是秉持实事求是之意、克服哗众取宠之心。开展调研工作务必要坚持“实”的作风,求客观实际之真。现在有的调研好像有一个“功能”,就是刷存在感,让别人知道我在调研、在忘我工作,调研本来目的倒变成次要的、甚至可有可无的了。开展调研,一定要自觉坚定实事求是信念、增强实事求是本领,要用“真心”换“真经”。不仅要“身入”基层,听汇报、看材料,还要“心到”基层,听真话、察实情,求真务实、真抓实干。

真正的调研是多看一眼、多走一步、多想一筹。一些地方接待上级调研已经搞出了一套模块化流程,路线怎么走、吃什么饭喝什么茶、谁在什么时间节点出来介绍什么情况,甚至在什么场合营造感人氛围等已形成“剧本”,而有的调研者也很默契地顺着“剧本”往下走,且颇为享受。调查研究是一个细致活儿,不能打马虎眼大而化之。既要到工作局面好的先进的地方去总结经验,又要到困难较多、情况复杂、矛盾尖锐的地方去研究问题,特别是要多到群众意见多的地方去,多到工作做得差的地方去;既要听顺耳话,也要听逆耳言,这样才能听到实话、看到实情、收到实效。尤其要旗帜鲜明地反对你好我好大家好的一团和气,红红脸出出汗本身也是调研的题中之义。

实践证明,调查研究不是小事,而是关乎我们党能否得民心、汇民智、聚民力的大事。中央层面整治形式主义为基层减负专项工作机制会议强调,要进一步解决调研集中扎堆、只调不研等问题。各级领导干部一定要高度重视这个问题,在求深、求实、求细、求准、求效上下足功夫,把调研的真正作用发挥好、发挥足。(记者:刘阳)

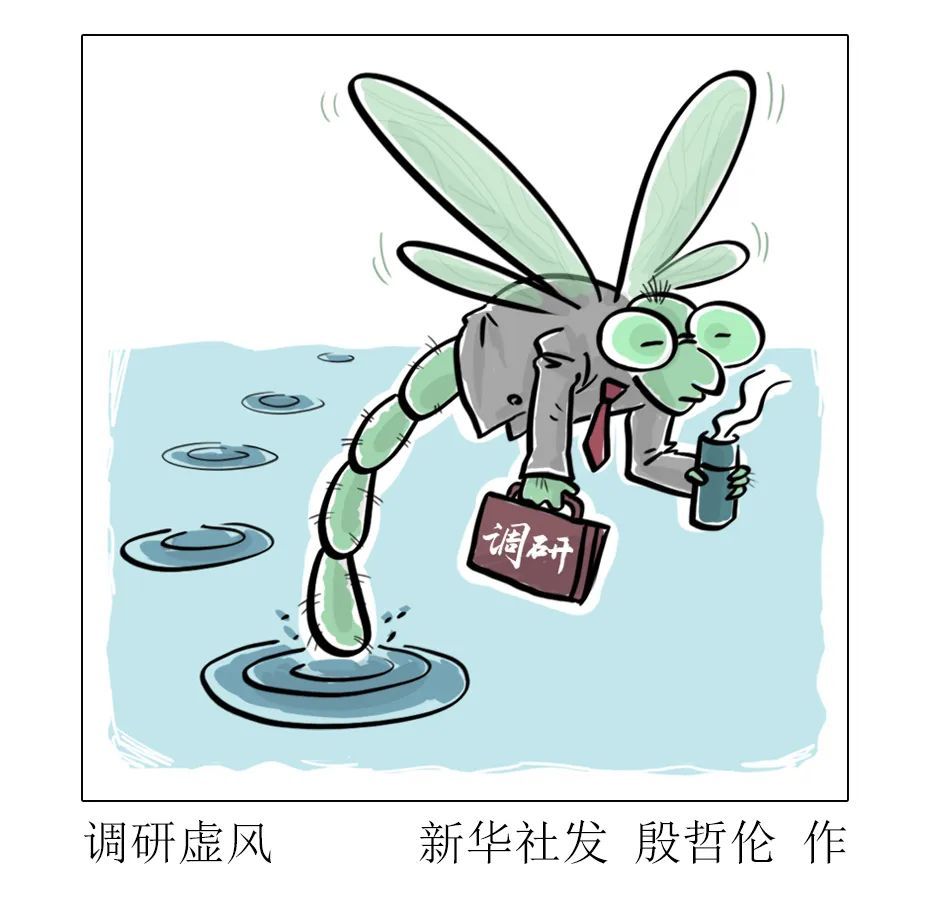

新华时评·整治形式主义|“新形象工程”背后还是政绩冲动

打着服务民生旗号,以“作秀”代替“做事”,以“造势”代替“造福”,以“短平快”代替“长远实”的现象,在一些地方不时浮出水面,巧立名目劳民伤财。

究其根源,这是“新形象工程”作祟,披上了“新马甲”,依旧是“老毛病”,是少数领导干部的政绩冲动。这些“新形象工程”加重基层负担,导致国家财产和社会资源严重浪费,必须下大力气纠治。

“新形象工程”有哪些?中央纪委国家监委发布的《关于坚决纠治部分地方基层搞“新形象工程”问题的工作提示》列举了8类情况,特征有三:一是以“为人民谋福祉”为幌子,大肆建设“市民之家”“文体展馆”等所谓的“民生工程”;二是以“城市发展”作掩护,盲目跟风引进一些看似“高大上”的文旅、论坛、数字化项目,借新还旧搞“政绩工程”;三是只注重做“表面文章”,在党建、“创城”等领域设展厅、刷标语、做牌匾,兴修只重面子、不顾里子的“面子工程”。

“新形象工程”隐蔽性、欺骗性和迷惑性强,也为地方发展埋下了一颗“雷”,脱离了地方实际,甚至挤占了改善民生的资金,极易造成资源闲置浪费,引发地方债务风险。此外,一些项目“改头换面”后,还给了个别领导干部奢侈享受的空间,背后蕴藏权力寻租和隐形腐败风险。

“新形象工程”说到底背后还是政绩观问题,“表现在基层,根子在上面”。

一些领导干部政绩观长期错位,将个人升迁放在首位,对周期长、见效慢的工作无感,总想着搞大动作、做大文章、上大项目,工作的出发点重在博得上级关注,罔顾基层干群心声。

新修订的《中国共产党纪律处分条例》将搞劳民伤财的“形象工程”“政绩工程”行为从违反群众纪律调整为违反政治纪律,并作为从重或加重处分情形。

各级领导干部要以新修订的条例为纲,切实校正政绩观,不图一时之名,不贪一时之功,涵养“功成不必在我,功成必定有我”的心态。上级部门应树立科学的考核导向,加强对务实担当干部的正向激励,用制度手段铲除好大喜功心态的生存土壤。

金杯银杯不如百姓口碑。用实干的业绩、民意的尺子来丈量“政绩”,百姓自会看在眼里、赞在口中。(记者:刘怀丕、翟濯)

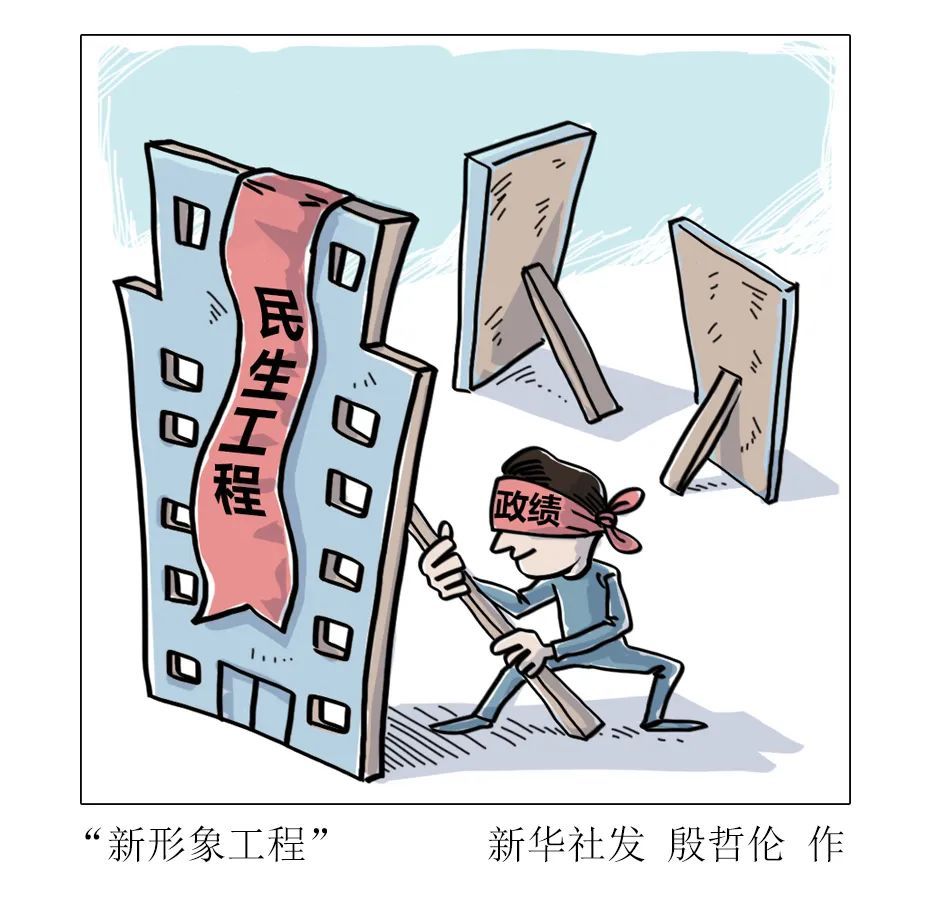

新华时评·整治形式主义|少点摆“牌”大战,多些实干真干

记者近日调研时看到,一些基层单位、社区挂牌甚多,有的甚至掀起摆“牌”大战,各种“之家”“基地”“服务站”“推广中心”等竞相上墙,群众看得眼花,基层干部叫苦。

“牌牌都想挂,一墙挂不下”“谁来检查就挂谁的牌”“挂了摘、摘了挂,基层干部真忙活”……这些调侃,反映出基层干部群众对“滥挂牌”现象的反感。

虚头巴脑的牌子,折射出以形式主义落实工作责任的问题。群众热切期盼:少挂点“牌”,多干些事!

“挂牌”缘何有市场?究其根源是借挂牌压责任,以挂牌推落实。上级让基层挂牌,归根结底还是想推卸自身责任,以为挂上了牌,责任就压下去了,面对考核评比就有了说法。有的地方部门,一开展工作就要求基层挂个牌子、成立个专班,以为挂了牌子就给基层压上了任务,工作就落实了。

摘牌减负,不是简单一摘了之。上级部门要树立和践行正确政绩观,决不能以是否挂牌、数量多少来评判基层工作好坏,更不能将分内之事转嫁给基层,而是要带着基层干部一块干,把为民造福作为从政准则。

摘牌减负,不能只重当下。有的地方虽然对“滥挂牌”现象三令五申,但往往治标不治本。对此,既要抓实抓细“滥挂牌”整治工作,摘掉重复或过时的牌子;更要从源头加强审核把关,用制度的刚性保证摘牌减负的长效性。

摘牌减负,要从讲政治、讲纪律上从严约束。新修订的《中国共产党纪律处分条例》,增写了对“工作中搞层层加码、过度留痕,增加基层工作负担”等行为的处分规定,反对形式主义上升到党的纪律要求,触及到红线就要受到处分。

工作是干出来的,不是“挂”出来的,一切工作都要落实到为群众干实事、谋福祉上。

中央层面整治形式主义为基层减负专项工作机制会议强调,要着力清理基层组织“滥挂牌”问题,力度和决心之大前所未有。各级组织要把基层干部从疲于应付中解脱出来,让他们把更多时间和精力放到为群众解决实际问题上,放到更好地服务人民群众上来。(记者:王明玉)

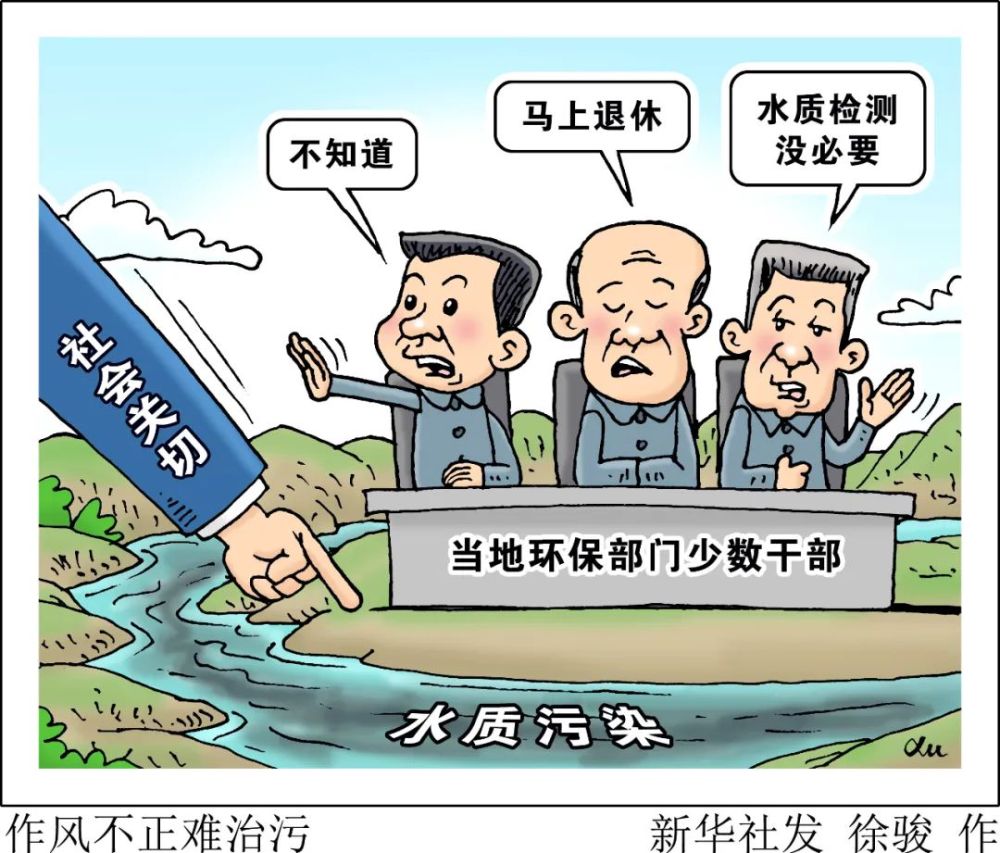

新华时评·整治形式主义|治污先正风

安徽滁河水质污染事件引发舆论关切,个别部门负责人“雷语”暴露出当下一些干部作风问题。治污要正风,守护绿水青山,要从整顿少数干部的作风开始。

近期,第三轮第二批中央生态环境保护督察聚焦长江流域7省市的水环境问题,接连曝光了一批典型案例,产生了相当广泛的社会影响力。相关地方无不立行立改。地处长江流域的滁州市环保部门干部本应反躬自省、自我加压,“吃他人的堑,长自己的智”。

然而,面对中央高度重视的生态环保工作,面对社会关切,明知滁河属于长江支流,而且已有污染发生,个别部门负责人仍表示“不知道”“马上退休”“水质检测没必要”。

一个干部“不走心”是个别问题,一些干部“不上心”是作风问题。不负责任的表态背后,是对发生在眼皮子底下的问题底数不清、处置不力,更是对中央三令五申高度重视的生态文明建设“不走心”,对群众高度关切的环境问题“不上心”。看似表态不妥,实则作风飘浮,遇事不作为,一问就抓瞎。

环境就是民生,关系着人民群众对健康安全的期待,关系着人民群众对美好生活的向往。污染防治是一场攻坚战,思想上的麻木、行动上的懈怠是环境保护发展的阻力。要时刻绷紧环境保护这根弦,越是关键的岗位,越容不得半点马虎。

治污先正风。5月29日,对此事负有责任的相关公职人员被免,公安机关对相关涉案人员采取强制措施。这为广大干部树立了鲜明导向:正风就是靶向施治、动真碰硬。

当前,全党正在开展党纪学习教育。希望更多党员干部能认真对照《中国共产党纪律处分条例》,上好这堂“公开课”,以此为戒、举一反三,以扎实的作风守护好这片绿水青山,绘出美丽中国的新画卷。(记者:陈尚营、陈诺)

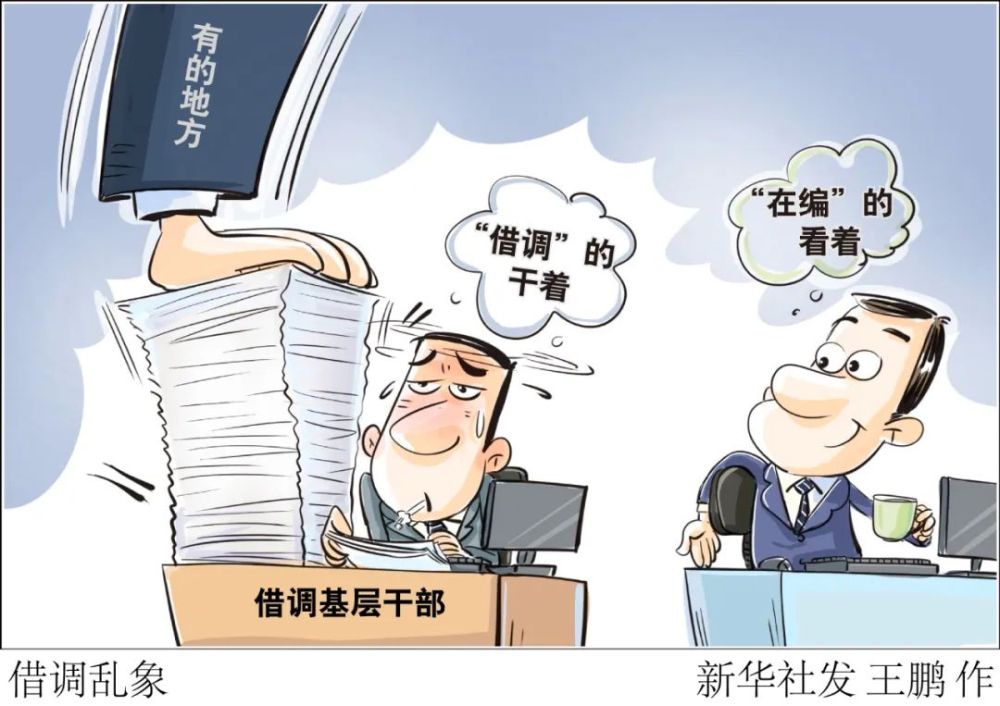

新华时评·整治形式主义|谨防“借调”的干着、“在编”的看着

借调范围广、借调时间长、借调频率高、借调人员多……近年来有的地方在借调干部方面存在泛化倾向,甚至出现了“借调”的干着、“在编”的看着现象。过度借调,不但影响了干部队伍的稳定和培养建设,更易滋生懒政怠政,须下力气纠治。

2024年中央一号文件指出“县以上机关一般不得从乡镇借调工作人员”,中央层面整治形式主义为基层减负专项工作机制会议也提出“健全规范管理制度,严控从县以下单位借调工作人员”。

记者在调研中发现,基层单位对上级随意借调人员颇有微词。有的单位借调人员数量接近甚至超过自身在编人数。同一性质部门,只要上级开口要人,下级一般遵从,就算性质不同,部分有较强话语权的部门也能轻易实现跨领域、跨部门借调。

过度借调,已经背离借调的初衷。对被借调单位来说,被借调干部往往是骨干力量,人被抽走后一些重要岗位业务运转艰难。对借调单位来说,被借调人员承担的工作逐渐演变为常态性工作,助长了慵懒之风。对被借调人员来说,归属感、获得感下降,评优和晋升机会减少,工作积极性受挫。

刹住过度借调的不良之风,要进一步完善制度建设,加强监督力度。借调本意是为促进干部交流培养,但往往存在“程序后面再补”“人去了再说”等随意性,需从制度上进一步明确借调的条件、程序、期限、借调人员比例上限等,防止借调扩大化、随意化。

刹住过度借调的不良之风,要进一步追问借调单位机构设置、编制安排是否合理,人岗是否相配。现实中,一些单位存在人、岗、编不一致现象,有的科室处室“官”多,“兵”全靠借调。这就要考量借调人员较多的单位机构设置合理性,进一步提高机构编制管理的科学化、规范化、法治化水平。

刹住过度借调的不良之风,要深入挖掘本单位干部潜力。一位被借调到上级部门的同志反映,在借调他的单位,不管是日常工作还是专项工作,甚至活动、会议的筹备,材料的写作,都能成为借调理由,借调人员是工作执行层面主力,在编人员更多的是给予方向性指导。须下大力气铲除在编干部“慵懒病灶”,对于“躺平”“侧卧”的干部,要树立起鲜明的绩效考核导向。

规范借调工作是为基层减负的应有之义。各级机关针对过度借调,应反躬自省、举一反三,下大力气建设好管理规范、权责清晰、科学高效的干部队伍。(记者:蒋成)

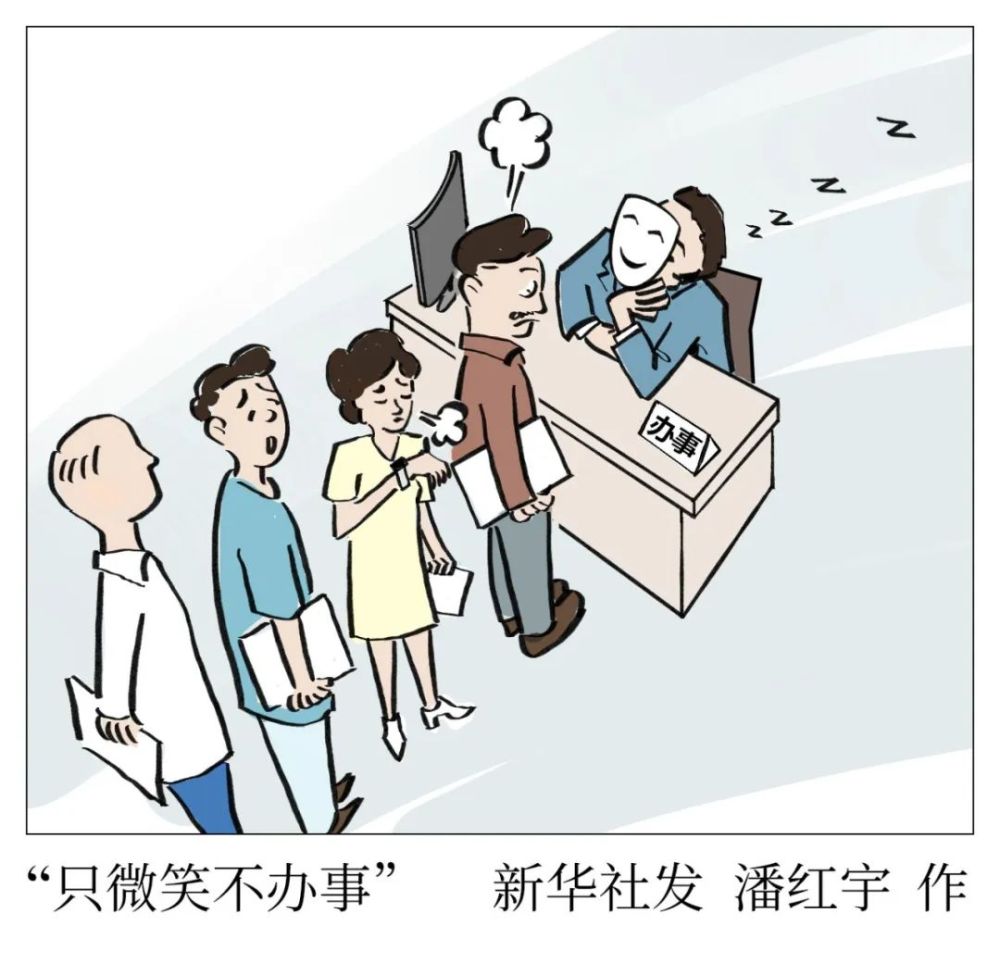

新华时评·整治形式主义|“只微笑不办事”,要不得

5月31日,国家政务服务平台上线运行5周年。全国政务服务“一张网”让信息多跑路、让群众少跑腿,极大提高了办事便捷度。在越来越多的“关键小事”都能在线速办的同时,仍有群众在为切身利益向职能部门求助中,遇到工作人员“只微笑不办事”,态度积极、行动消极,解决问题“在跑步机上前进”。

当前,全党正在开展党纪学习教育。新修订的《中国共产党纪律处分条例》,重申并完善了“对涉及群众生产、生活等切身利益的问题依照政策或者有关规定能解决而不及时解决,庸懒无为、效率低下,造成不良影响”“对符合政策的群众诉求消极应付、推诿扯皮”“不作为、乱作为、慢作为、假作为等损害群众利益行为”等的处分内容。

开门“笑”、办事“拖”、问题“推”、开会“忙”成为少数干部的“工作经”,这类“只微笑不办事”的新形式主义其实也是一种庸懒无为。这样的“作秀”,让群众受了累、冷了心。

托幼、养老、办证、物业……这些事牵动民生。在涉及百姓切身利益问题时,职能部门近年来“门难进、脸难看、话难听”的作派少了,“打太极”“拖字诀”“踢皮球”的魅影仍不时显现。尤其需要协调才能解决的问题,少数干部接待群众笑容满面,承诺信誓旦旦,干起事却拖拖拉拉。

“只微笑不办事”的“面纱”下,还是形式主义、官僚主义在作祟。他们往往把规章制度、服务承诺“写在纸上、挂在墙上、喊在嘴上”,但就是没有体现在行动上。群众观念一旦出了偏差,工作能力难以提升,“想群众之所想、急群众之所急”也成了一句空话。

面对群众的急难愁盼,不但要脸上有笑容,更要抓紧办实事。改革进程中,越是群众反映强烈的问题,越是锤炼干部综合素质、提升攻坚克难能力的“磨刀石”。广大党员干部要拿出更加有效的举措,在工作中善接烫手的山芋,敢啃最硬的骨头,切实维护群众的合理诉求和合法权益。

干得好不好,民心是杆秤。出现在群众脸上的笑容,就是对工作实绩最好的褒奖。(记者:李亚楠)