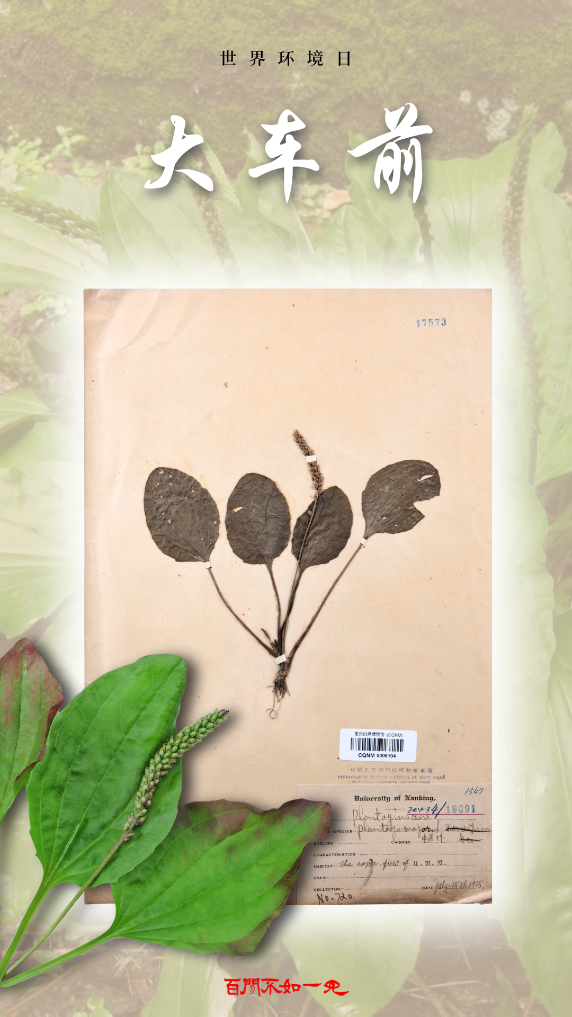

110年前的大车前

一级保护植物红豆杉

二级保护植物八角莲

……

一张张泛黄的台纸

收藏着风貌如生的植物标本

记录着枝繁叶茂的中国

6月5日是世界环境日

新华社“百闻不如一见”栏目

带你走进重庆自然博物馆

了解属于中国的植物学故事

“冻龄”百年的植物

叶基生呈莲座状,平卧、斜展或直立

叶片为宽卵形至宽椭圆形

穗状花序细圆柱状

……

110多年前的大车前

被小心翼翼地保存下来

虽饱经风霜,但枝叶犹在

这是1915年采自南京金陵大学的植物标本

采集标签上

漂亮的手写英文

详细记录下它的科属、习性

以及采集时间“July.15th 1915”

这份植物标本

穿越110年光阴

静静躺在重庆自然博物馆植物标本库中

虽然采集人和鉴定人的信息都有所缺失

植物的颜色早已褪去

但和其他珍贵的植物标本一同

延续着生命的意义

中国

是世界上生物多样性最为丰富的国家之一

拥有森林、灌丛、草甸、草原、

荒漠、湿地等地球陆地生态系统

生长着多种多样的植物

作为进行生物多样性研究的重要工具

植物标本上保存的生物和遗传信息

有助于人们理解植物如何适应不同环境

为建立基因库

制定保护措施和保育计划提供基础数据

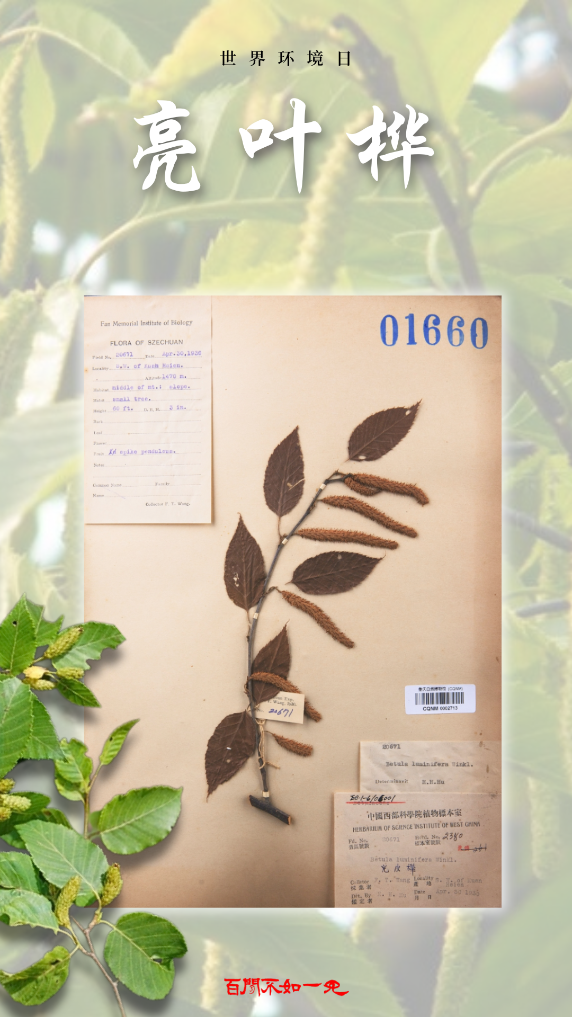

载于标本的植物学往事

重庆自然博物馆标本室的前身

是1936年成立的中国西部科学院植物标本馆

现收藏有植物标本近3万件

众多中国老一辈植物学家

采集鉴定了大量珍贵标本

将中国广袤的林田浓缩于一页页标本中

胡先骕

中国近代植物学研究奠基人之一

也是中国最早的植物学领域留学生之一

1916年在美国获得植物学学士学位后回国

他在写给胡适的书札中吐露心声

“未敢言治国平天下之道

而唯农林山泽之学是讲也”

胡先骕、陈焕镛、钱崇澍……

一位位植物学先驱们学成回国

调查植物、采集标本、建立植物学机构

足迹遍布祖国的山川湖海

中国西部以丰富的自然资源

吸引了诸多植物学家前来调查采集

1930年中国西部科学院在重庆成立

之后8年,众多植物学先贤

或田野采集,或伏案鉴定

在西部发现了许多不为人知的物种

并留下大量珍贵的标本

为感谢重庆的支持

采集的标本留下至少一份给当地收藏

用于研究和展览

“一叶留渝,一叶报国”

如今这些“高龄”标本

被精心保护在重庆自然博物馆里

它们被放置在恒湿低氧储藏柜

通过泵入氮气避免标本被虫害损伤

自然博物馆通过系统研究和数据分享

让标本发挥更大的教育和研究作用

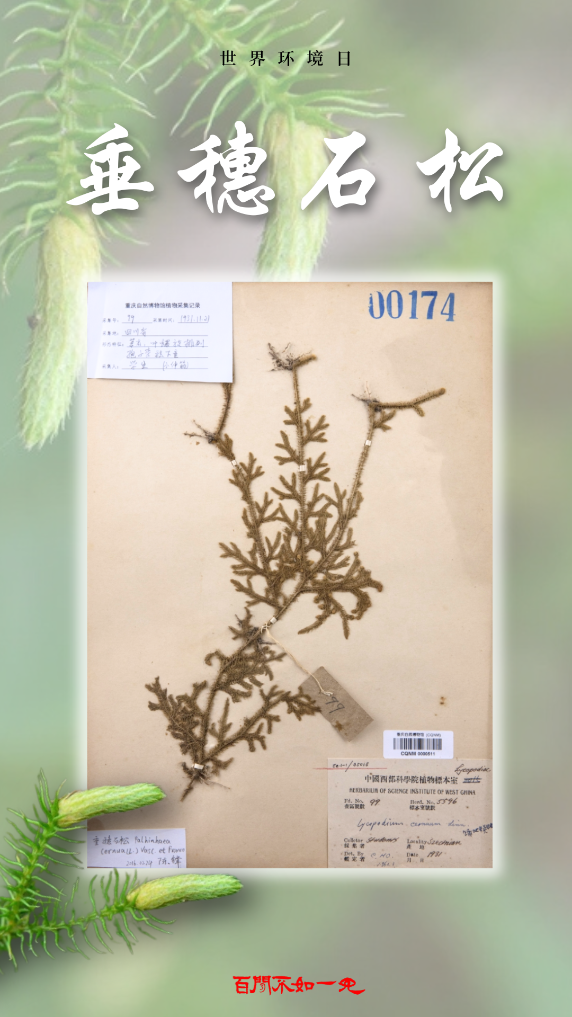

草木中的历史与山河

2022年,重庆自然博物馆研究人员

从1万多份植物标本中选择了182件

汇集成《中国西部科学院植物标本精品图集1915-1939》

这些标本的采集和鉴定时间

集中在1915年-1939年

串联了中国西部科学院经历的重要历史时刻

在其中

博物馆研究员张虹发现了自己的硕士生导师何铸

于1962年鉴定的标本

那是一片采自1931年的垂穗石松

“这一批植物腊叶标本

早已跨越自然标本的属性

成为具有历史和科学价值的文物

作为人文遗产

见证了代代相传的科学家精神”

如今,这些标本的“后代”

正郁郁葱葱地生长在华夏大地上

在博物馆里可见的

在大自然中也常见

见证了中国多年来践行生态保护的决心

一页页历经岁月拂照的标本

延绵着中国的绿色记忆

书写着植物学先辈的名字

见证了科学发展、历史传承

承载着中国人对环境保护的美好期待

枝繁叶茂的中国

生在山野,铭于馆藏

将过去、现在与未来承于一脉

监制:卫铁民、张桂林

策划/制作:谈昦玄、于晓苏

记者:于晓苏

标志设计:谢雨(全国教育书画协会会员)

编辑:齐菲

新华社对外部、新华社重庆分社联合出品

特别鸣谢

重庆自然博物馆