洪洞广胜寺,梁林叹珍奇

▲位于山西省洪洞县的第一批全国重点文物保护单位广胜寺。

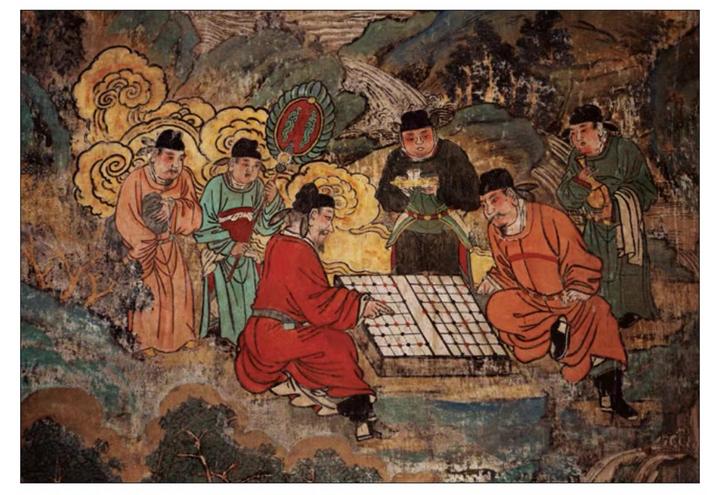

▲水神庙元代壁画《下棋图》。 马毅敏摄

新华每日电讯记者王菲菲 邓浩然 姜淏然

“问我祖先在何处?山西洪洞大槐树。”山西人口第一大县洪洞,因一棵古槐树,成为无数人魂牵梦萦的“老家”。但很多人不知道,这里还有一处冠绝于世的“国宝”。

出洪洞县城往东北方向行17公里,有一座山——霍山,山势巍峨、古柏苍翠。中国的名山除了“五岳”外,还有“五镇”,霍山便雄踞“中镇”。行至山脚下,远远便能望见一座耸立的高塔。如果你对86版西游记中《唐僧扫塔辨奇冤》有印象,就会发现,这便是那座闪烁着金光的宝塔。

上山来到塔下,便进入广胜寺。

尽管游人不少,但古刹自有一股幽静庄严的气象。广胜寺始建于东汉建和元年(公元147年),是中华大地上最早建成的寺院之一,当时称“阿育王塔院”,又名“俱卢舍寺”,后接连遭受火焚、地震等,几毁几建,形成如今上寺、下寺和水神庙“两寺一庙”的格局。

上世纪30年代,佛教经典《赵城金藏》在这里被发现,轰动学术界。广胜寺之名,也传遍全国。建筑学家梁思成和林徽因赴山西进行古建筑调查时,专程来到广胜寺,发出这样的感叹:“国人只知藏经之可贵,而不知广胜寺建筑之珍奇。”

千年古刹广胜寺,到底有多少令人称奇之处?

一塔玲珑驾碧空 恰似飞虹耀霍巅

走进广胜寺,任谁都会被面前的这座塔所吸引,根本移不开眼睛。

抬眼望去,宝塔似插入云霄,有47米多高,呈八边形,共13层。塔身由下至上逐层明显收缩,给人以拔地而起之感。尽管建筑本身如梁思成和林徽因所言,“各层檐角也不翘起,全部呆板的直线,绝无寻常中国建筑柔和的线路”,但这座塔最绝美之处,在于它全身铺设的各式各样的琉璃构件。

这些琉璃大致有五种颜色:黄、绿、蓝、紫、白。历经数百年,这多彩琉璃似乎并未褪色,反而更显明艳雅致。从一层到十三层,每层每面上装饰的琉璃构件都各不相同,有盘龙舞凤、力士金刚、祥狮瑞兽等等,姿态万千。尤其在阳光照耀下,整座琉璃塔流光溢彩、熠熠生辉。

这便是广胜寺三绝之一——飞虹塔。

与广胜寺一样,这座塔始建于东汉,后经历天灾、人祸,屡毁屡建。到了明代,一位叫达连的大师又募集资金、设计图案,重新修建了这座佛塔,从明正德十年(公元1515年)到明嘉靖六年(公元1527年),用了12年的时间修建了塔身。又到明天启二年(公元1622年),一位名叫大会的僧人到此讲经说法,深恐风雨侵袭塔基,率众人用4年时间修建了底部一周的木制回廊。

自此,这座煌煌宝塔就矗立于霍山之巅。

关于飞虹塔名字的来历,有两种说法,一是说主持修建的达连大师又号飞虹,所以命名为“飞虹塔”。也有说法是塔身五彩斑斓,像一道飞来的彩虹,因而得名。

在2018年,飞虹塔被世界纪录认证机构认证为世界最高的多彩琉璃塔。

历经500多年风吹雨打,飞虹塔为何光彩依旧?这便不得不提到山西历史悠久、冠居全国的琉璃烧制技艺了。山西在历史上是中国琉璃制品的重要产地,山西的琉璃匠人们,不仅在省内留下了朔州崇福寺脊饰、永乐宫脊饰、大同九龙壁、介休后土庙等琉璃建筑,还走向全国,主持烧造了北京故宫、沈阳故宫等宫殿琉璃杰作,可谓“晋地琉璃遍天下”。

明代是山西琉璃艺术的鼎盛时期,飞虹塔就是最好的代表作。

或许是因为佛塔太过美丽,原本籍籍无名的匠人们也忍不住要留下自己的名字。广胜寺讲解员段玉婷告诉记者,在飞虹塔九层莲瓣上发现了“匠人尚延禄、张连文、王述章造”的题款;一处琉璃瓦下面也有题款:“程曲”,而洪洞县有一个村庄,就叫程曲村;下寺的“重修明应王殿之碑”上也留下了一位琉璃工匠的名字——琉璃匠洪洞公孙村乔君禄——这是目前广胜寺发现的最早的琉璃匠师籍贯和姓名。

飞虹塔所在的洪洞,拥有丰富的坩子土资源,当地东窑头、西窑头自古便有烧瓷、烧瓮的传统技艺。根据种种迹象,有学者推断,飞虹塔的琉璃正是在霍山上由当地工匠烧制而成的。

精美的琉璃不仅装点着塔身,就连塔内也是璀璨夺目、大有乾坤。

进入塔内,被木质回廊遮挡的琉璃现出了真容,近距离欣赏,更能真切感受到造型工艺之精妙。最令人震撼的是塔内的琉璃藻井,琉璃层叠而上,似要通向遥远的天际。最顶层雕有8个龙头,全部指向中心盘旋的第9条龙,呈九龙灌顶之势。

“在这约20平方米的范围内,捏制并烧造成如此庞大细密的藻井,其中建筑形制规范,布局有序;斗拱纤巧华美,层叠精致;人物传神达意,衣着精丽切身,这在全国古建筑内的琉璃藻井艺术品中也是仅见的一例,真可谓匠心独运,精美至极。”已故的山西古建筑专家柴泽俊曾这样评价。

更奇特的是,塔内还有“之”字形楼梯,可以向上攀登,但楼梯非常陡,对人的肢体敏捷度要求较高。在十几年前,游客还可以登塔。

梁思成和林徽因这样描述飞虹塔独特而精巧的登塔方式:“塔内有级可登,其结构法之奇特,在我们尚属初见。普通的砖塔内部,大半不可入,尤少可以攀登的。这塔却是个较罕的例外。塔内阶级每步高约六十至七十公分,宽约十余公分,成一个约合六十度的陡峻的坡度。这极高极狭的踏步每段到了终点,平常用休息板的地方,却不用了,竟忽然停止,由这一段的最上一级,反身却可迈过空的休息板,攀住背面墙上又一段踏步的最下一级;在梯的两旁墙上,留下小砖孔,可以容两手攀扶及放烛火的地方。走上这没有半丝光线的峻梯的人,在战栗之余,不由得不赞叹设计者心思之巧妙。”

到底是怎样的匠人匠心,才能成就这一堪称奇观之杰作?

在中国古代众多的琉璃塔中,最为人所称道却又扼腕叹息的,当属南京大报恩寺琉璃塔。这座建于明永乐十年(公元1412年)的宝塔,被称为“中国之大古董,永乐之大窑器”,却不幸在战争中被毁,如今只有零星部件可见。

而飞虹塔历经500多年,不偏不倚,甚至抗住了清康熙年间平阳一带的8级地震。任世事变迁、风雨侵袭,她兀自美丽,云淡风轻地接受着瞻仰者的惊叹。因为她知道,这些赞美属于给予她生命和灵魂的伟大工匠们。

山风吹过,塔上的风铎叮咚作响,余音缠绕……

生旦净丑展百态 壁上乾坤尽风流

探访广胜寺时,正赶上当地三月十八古庙会。在下寺的水神庙古戏台上,当地请来了襄汾实验蒲剧团,一出出蒲剧慷慨激昂,台下老幼拍手称好。

恍惚间,似乎回到了700年前,对面水神庙壁画上的那一幕。

推开水神庙斑驳的大门,一幅幅元代生活图景跃然眼前。四周墙壁布满了壁画,一共有14幅,面积达197平方米。这些壁画绘于元泰定元年(公元1324年),以祈雨、行雨、酬神为主线。天降甘霖,为了答谢水神,当地最受欢迎的大行散乐忠都秀受邀前来献唱。

11位演员粉墨登场,前排居中身穿红色官袍的是这出戏的主角、演员忠都秀。从她秀丽的容貌、耳朵上的耳洞,可以推断出这是个女扮男装的角色。在她旁边,满脸胡须,鞋子穿反的,是位丑角。而幕布后面,一位已经化好妆的女旦正撩起帷幕向前张望,惟妙惟肖,给人无限遐想。

这便是广胜寺三绝中的元代戏剧壁画,在1998年被编入《中国历史》教科书。

“这幅壁画描绘的正是农历三月十八水神明应王诞辰杂剧献演时的场景纪实,为研究我国戏剧史的发展演变提供了佐证。”山西师范大学教授王潞伟说,这幅壁画通过图像文物,印证了元代杂剧演出脚色行当已经相当成熟;金元之际,散乐班中男女同台,女扮男装,早已相习成风;有帐额,也就是幕布,说明已经有了前后台之分;画面中地上画有格子线,正是地面的方砖,说明当时已有了专门的演戏舞台,而现存的临汾牛王庙元代戏台和东岳庙元代戏台等,正是使用方砖铺地,壁画与实物相互印证。

晋南是我国古代戏曲艺术的摇篮,诞生了关汉卿、郑光祖等一批戏剧名家。我国现存12座金、元戏台,全部都在山西东南部,仅临汾就有5座,生活在那片土地上的人们对戏曲的热爱也一直传承至今。

水神庙壁画是我国古代庙宇中唯一不以佛道为内容的壁画。东、西两壁中部所绘祈雨图和降雨图所表现的为水府诸神,其余多是历史故事、社会人物和社会生活场景。

你敢相信,在那时,古人就打“高尔夫”,还会使用“冰箱”吗?

在殿内西壁北侧上方的《捶丸图》中,一块较为平整的场地上,两位身着红袍的官员分列画面两侧,一人正俯身击球,另一人蹲在球洞旁,观察对方来球的落点——这正是古代的捶丸。这幅画说明,在元代中期就有了这项运动。该壁画与《戏剧图》一起,被编入《中国历史》教科书。

在一幅表现明应王宫廷生活的《王宫尚宝图》中,7名侍女或抱古琴,或执莲花,或捧如意。桌案上摆着灵芝、寿桃、宝瓶、铜鼎等奇珍异宝。令人称奇的是,桌下一个放置有水果的木斗中,还放着用来冰镇、保鲜食物的冰块,看来当时古人已经懂得用冰块来储藏食物了。

这些壁画中,还有很多有趣的细节值得品味。比如在《下棋图》中,棋盘上有“汉界楚河”之隔,而棋子却类似围棋;在《卖鱼图》中,老渔夫伸出两根手指,强作笑容,而一旁的官员竟在秤杆上做鬼……

壁画内容既有酬神唱戏,又有山间捶丸;既有宫廷奢华,又有市井心酸;既充满想象,又极度写实。观者沉浸其中,似穿越到了700年前的元代。

那么,这些精美的壁画是谁画的呢?

在墙壁上,也可以找到答案。从殿内南壁上方的题记“北霍渠彩绘东壁记”和“南霍渠彩绘西壁记”可知,当初绘制此殿壁画时,是东、西两组分别进行的,每组各绘一半,画师们自书其名于作品上。根据部分画师留下的籍贯,有专家推测,水神庙明应王殿的元代壁画应是霍渠灌溉地区洪洞、赵城一带画师们的作品。

这些民间画师,以精美的笔触、流畅的线条、鲜艳的色彩,将自己的日常生活和审美情趣留在了古老的砖墙上,也为后人展现了生动的时代图景。

与木构古建筑一样,山西的壁画艺术同样傲视全国。山西现存唐代以来壁画5万余平方米,数量居全国第一。尤其是有着“东方艺术画廊”之称的永乐宫壁画,在400多平方米的墙面上,著名的《朝元图》以传统的对称形式,展现了290位神祇的朝拜队伍,气势磅礴。

那水神庙壁画和永乐宫壁画有何不同之处?

曾担任永乐宫迁建工程施工组组长的柴泽俊最有发言权。他认为,在构图方面,永乐宫壁画较严谨,水神庙明应王殿的壁画则有疏有密,山、水、云、雾穿插其间,显得舒朗开阔;在笔法上,永乐宫壁画上的人物面相圆润,衣带飘逸,笔力洒脱,线条流畅。水神庙明应王殿壁画上的人物则面相方圆而略显扁平,笔法老练,线条苍劲,神情逼真,刻画入微,服饰装束几乎完全是当时社会生活的真实写照。

事实上,广胜寺的壁画并不止水神庙壁画。在下寺的后大殿,曾经也有几幅恢弘巨制。但如今,人们却只能看到空空四壁。

曾经在后殿西壁的《炽盛光佛佛会图》现藏于美国纳尔逊艺术博物馆,后殿东壁的《药师佛佛会图》现藏于美国纽约大都会艺术博物馆。

《重修广胜下寺佛庙记》碑文透露了事情的始末:“山下佛庙建筑,日久倾塌不堪,远近游者不免触景伤情。邑人频欲修葺,辄因巨资莫筹而止。去岁有远客至,言佛殿壁绘,博古者雅好之,价可值千金,僧人贞达即邀士绅估价出售,众议以为修庙无资,多年之憾,舍此不图,势必墙倾像毁,同归于尽。与顾客再三商榷,售得银洋一千六百元,不足以募金补助之。”

这些壁画从此惜别广胜寺,天各一方。

一部藏经惊世人 广胜之名传天下

对广胜寺了解越多,就越发现,这里面珍贵的宝物太多了。

1933年,《赵城金藏》在这里被发现,轰动学术界。它既是一部佛教全书,也是一部涉及哲学、历史、文学、医学、建筑等诸多领域的传世古籍。如今,它与敦煌遗书、《永乐大典》《四库全书》一起藏于国家图书馆内。

《赵城金藏》与飞虹琉璃塔、元代戏剧壁画并称广胜寺三绝。在它背后,也有一段跌宕坎坷的故事。1942年2月,日本侵略者阴谋闯进广胜寺中搜查。为防《赵城金藏》落入日军之手,八路军地方武装从广胜寺连夜抢运出全部经卷,辗转运交太岳行署所在地沁源县,将经卷藏在沁源山区一座废弃的煤窑里保存。抗战胜利后,《赵城金藏》经卷于1946年被交由北方大学保管,1949年移交北平图书馆(今国家图书馆)保存至今。

如今,在广胜寺上寺,还留存着当时存放《赵城金藏》的一组红色木柜。

在《赵城金藏》被世人知晓的第二年,梁思成、林徽因来到山西进行古建筑调查。在广胜寺,他们发出了这样的感叹,“国人只知藏经之可贵,而不知广胜寺建筑之珍奇”。

广胜寺上寺、下寺和水神庙的木构殿宇多为元代建筑,下寺前佛殿则是有着明显元代风格的明代建筑。

对于建筑的珍奇之处,梁、林在提到下寺的前佛殿时这样说,“南面左右第二缝金柱地位上不用柱,却用极大的内额,由内平柱直跨至山柱上,而将左右第二缝前后檐柱上的‘乳栿’尾特别伸长,斜向上挑起,中段放在上述内额之上,上端在平梁之下相接,承托着平梁之中部,这与斗拱的用昂,在原则上,是相同的,可以说是一根极大的昂。”“这种构架,在我们历年国内各地所见许多的遗物中,这还是第一个例。尤其重要的,是因日本的古建筑,尤其是飞鸟灵乐等初期的遗构,都是用极大的昂,结构与此相类,这个实例乃大可佐证建筑家早就怀疑的问题,这问题便是日本这种结构法,是直接承受中国宋以前建筑规制,并非自创,而此种规制,在中国后代反倒失传或罕见。”

山西古建筑专家王永先解释说,梁、林所描述的,正是广胜寺下寺前佛殿的减柱和人字形斜梁的工艺手法。“古人在悬山式殿堂的梁架上运用这种结构,可谓大胆的创造,省工、省时、省料。”

他说,这种斜梁是元代建筑结构的一大特色,对于建筑的稳定性、力学平衡以及造型独特性等方面都有着重要意义。斜梁的设计和运用体现了古代工匠的智慧和创造力,日本的一些早期古建筑,也是采用极大的昂或斜梁,结构与此相类,可以互相参照研究。

走进下寺的多座殿宇,可以明显感觉到空间开阔,宽敞疏朗。比如后大殿,根据开间本应设置金柱12根,实际仅用了6根,其余金柱全部减去,大大增加了使用空间。

“扩大殿宇的室内空间,是广胜寺建筑的一大特色。全寺的主要殿宇有6座,有5座实施减柱造,其中4座减柱和移柱并行。殿内金柱的减少或位移,不仅扩大了殿内空间,而且使梁栿间架结构也发生了相应的变化。”柴泽俊说,广胜寺的架构方法超越了前人的规制与想象,而且这种超前的意识和成就不是表现在某一建筑某一点上的改革,而是在一组或一批建筑构架的不同位置上,有大胆变革和创新。

正是这一次次大胆的尝试和创新,才留下众多令人叹为观止的古建奇珍,不断充盈着中华文明的宝库。

走出广胜寺,一潭碧水清澈见底,这是霍山脚下的霍泉。去年,霍泉灌溉工程入选“世界灌溉工程遗产”名录,成为国内首个以引泉自流灌溉为特色的世界遗产项目。

汩汩泉水喷涌而出,不舍昼夜,千百年来,灌溉着这片土地,滋养出厚重丰富、多彩奇绝的文化,生生不息。