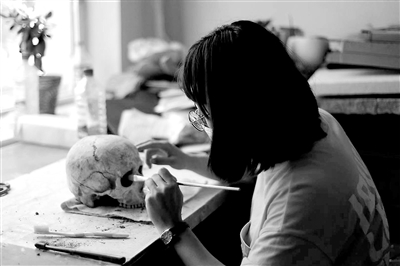

西北大学文化遗产学院副教授赵东月在做人类骨骼考古研究。王琎 摄

《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》在“加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科”部分明确提出,“支持濒危学科和冷门学科”。这些在公众视野中相对边缘的学科领域,常被称为“冷门绝学”。尽管社会关注度有限,但是我国许多高校在相关领域仍取得了卓越的学术表现和科研成果。值得注意的是,“冷门绝学”研究不仅关乎学术发展,更关乎国家发展战略、文明传承体系和文化安全格局。本期,高教周刊邀请了4位在各自领域卓有建树的“80后”“90后”高校青年学者,共话深耕“冷门绝学”的心路历程。——编者

说说我的研究领域

赵东月:西北大学文化遗产学院副教授,研究方向为人类骨骼考古,主要研究领域为中国西北、西南及中亚地区古代人群体质特征变迁、健康状况、人地关系互动等。

作为考古学的分支学科,“人类骨骼考古”这一名称其实是在2014年“中国考古学会人类骨骼考古专业委员会”成立后才正式确定下来的。此前,我们一直称呼自己的研究方向为“体质人类学”。

考古学是一门以实物遗存为研究对象,研究古代人类社会的科学,其研究范围涵盖文字诞生以前漫长的史前时代。作为人类社会的行为主体,人类遗骸也是物质文化遗存的一种,能给我们带来很多关于过去的信息。

在遵守考古工作规程和科学研究伦理的前提下,考古学家采用形态学、病理学、骨化学、古DNA等多种研究方法,对考古遗址出土的人类骨骼进行研究,能够帮助现代的我们了解过去人们的生活,包括古代人群的人口结构、健康状况、饮食结构、生活方式、行为方式、暴力冲突等,也能让我们在更广阔的时空范围内去探索人类的起源和演化、人群体质特征的变迁以及现代各民族的形成过程。

王科杰:山西大学中国社会史研究中心讲师,研究方向为明清政治史、社会经济史,目前主要利用汉文、满文、蒙古文等多语种档案史料,从事清代西域丝绸之路研究。

谈到丝绸之路,大家首先想到的是张骞出使西域、多民族交往交流交融以及汉唐两朝对西域的经营与管理。而我所研究的“清代西域丝绸之路”正是在汉唐丝绸之路的基础上继承发展而来的。

需要指出的是,由于宋明两朝国力所限,不能有效管理西域,直至清代平定西北边陲后,在官方力量主导下,西域丝绸之路才获得更大发展。因此,清代西域丝绸之路也是汉唐以后中央王朝维护国家统一,加强各地经济文化往来的重要纽带。从这个意义上讲,清代西域丝绸之路相较于汉唐时期,可谓既有继承,又有突破,意义非凡。

曲强:南开大学历史学院讲师,主要研究领域为明代到清中期西域地区的历史和多语种文献。

我关注的“广义”西域地区既包括我国的新疆,也包括中亚的一部分地区。近期,我主要研究东察合台汗国、叶尔羌汗国以及准噶尔汗国时期西域地区的地方行政制度和地方政治史。这一时期的波斯文、察合台文、蒙古文也是我的研究对象。除此之外,还涉及明清史、蒙古史以及满文文献,比如最近完成的《大学》《中庸》清代满文译本研究。

江俊伟:广西师范大学历史文化与旅游学院副教授,主要研究领域为殷周史,目前主要关注甲骨文、金文记录的政治区域相关问题。

殷周史是历史学科中的中国古代史分支之一,属于先秦史的研究范畴。通过整理分析甲骨文、金文相关内容,我试图厘清殷周时期政治区域的基本特点,进而了解殷周王室的领土认知和治理体系,并尝试结合当时的宇宙观、地理观来探讨,继而窥见中国早期国家如何在有限的权力和相对松散的统治结构中,发展出一套由中心向边缘,分级治理的“天下秩序”,以及其如何影响后世国家治理体系的形成。此外,我也特别关注甲骨文、金文中涉及殷周边境区域的资料,致力于追溯古代中国边疆治理体系的历史渊源与继承发展。

手机版

手机版 PC版本

PC版本